В «Реальном времени» вышла вторая часть интервью с Алисой Ганиевой, в том числе – о ее новом романе «Оскорбленные чувства». «Действие происходит в неназванном провинциальном городе России, где началась эпидемия анонимных доносов, записок. У сюжета заметный детективный уклон: в очень дождливый вечер к одному мужчине, работающему на стройфирме, подсаживается неизвестный человек. А дальше происходит неожиданное событие, цепляющее за собой все остальные звенья сюжетной цепочки. Я пишу для себя как для читателя, и мне нравится, когда книга увлекательна».

«Для русского писателя кавказец по-прежнему враг. Которым он в то же время любуется»

07:00, 15.07.2018 7 Сюжет: Читальный зал "Реального времени"

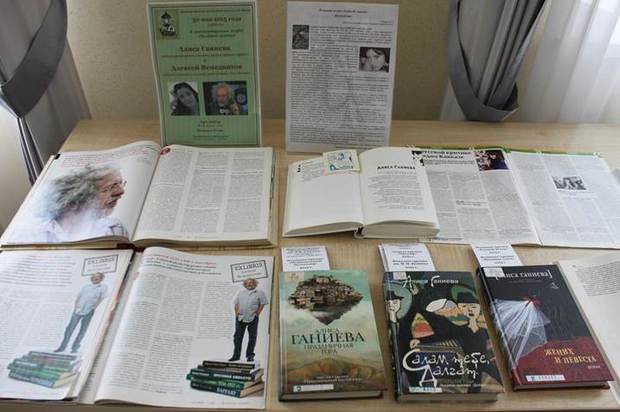

Писатель Алиса Ганиева о своем новом романе, дагестанских традициях и гипотетических последствиях отделения Кавказа. Часть 2

Фото: Макс Авдеев (vk.com)

Фото: Макс Авдеев (vk.com)

Алиса Ганиева родилась и выросла в Дагестане. Была известна как яркий и самобытный литературный критик. В 2009 году под псевдонимом Гулла Хирачев напечатала свою первую повесть «Салам тебе, Далгат!» и стала победителем премии «Дебют». С тех пор ее знают как автора, с шокирующей правдоподобностью описывающего жизнь на Кавказе. Несмотря на то, что каждая ее книга получает высокую оценку критиков, на родине творчество Ганиевой не получило одобрения: писатель стала объектом нападок со стороны земляков. Во второй части интервью «Реальному времени» Ганиева рассказала о своем творческом пути, жизни в Дагестане и новом романе «Оскорбленные чувства», который будет издан в августе.

«Литинститут подарил среду и друзей, но творческое письмо и понимание литпроцесса я постигала самостоятельно»

— Алиса, как вы начинали свой путь в литературу? Что вам дало обучение в Литературном институте?

— Я читала с четырех лет с большим увлечением. Как только заговорила по-русски, начала читать, до этого говорила по-аварски, это мой родной язык. Литинститут в регионах вроде Кавказа, где я выросла, даже после перестройки виделся немножко утопическим Пегасом, о котором говорят с придыханием. Я очень мало понимала, куда я поступаю, куда еду.

Я что-то пробовала писать, на творческий конкурс посылала именно критические рецензии. Это был 2002 год. До нас доходило мало современной литературы, а интернетом я почти не пользовалась. Поэтому представление о литпроцессе, конечно, практически отсутствовало. Мне повезло, я читала Пелевина, но Довлатова воспринимала как современного писателя, хотя прошло уже столько лет.

Но когда я начала учиться, я поняла, что и в Литинституте можно ничего не узнать о современной литературе. У нас был единственный семинар по литкритике, и наш мастер Владимир Гусев, известный советский критик, теоретик стиха и прозы, был человеком, нагруженным бюрократическими обязанностями, руководил писательской организацией и руку на пульсе литпроцесса не держал. Я, конечно, теоретические вещи от него почерпнула, но кого читать и что происходит — ему было неинтересно. Первое, что я сразу узнала, что существуют лагеря — есть так называемые патриоты, есть либералы, и они друг друга ненавидят. Есть «Знамя», «Арион» и «Новый мир», а с другой стороны — «Наш современник» и «Москва», и мой мастер принадлежал к консервативному почвенническому русофильскому лагерю и ненавидел все, что творится в другом лагере. И когда я начала печататься в «Новом мире», у меня была проблема: вместо того, чтобы хвастаться перед мастером, что я делаю какие-то шаги, я это не афишировала. Такая странная жизнь мелкой московской тусовки. Тогда же я столкнулась с антисемитизмом в некоторых московских литкругах, после мультикультурного Дагестана мне все это казалось диковатым.

«Литинститут в регионах вроде Кавказа, где я выросла, даже после перестройки виделся немножко утопическим Пегасом, о котором говорят с придыханием. Я очень мало понимала, куда я поступаю, куда еду». Фото vk.com/litinstitut/Римма Лавочкина

Литинститут дал домашнюю среду, уют, там я познакомилась с друзьями, очень благодарна многим преподавателям, но это касается гуманитарных предметов, философии и прочего. Что касается творческого письма и понимания литпроцесса — это было абсолютно самопознание, мне очень помог Форум молодых писателей Сергея Александровича Филатова в Липках. Я туда поехала в 2004 году, и для меня это было большое открытие. Когда живьем видишь писателей, когда начинаешь не просто читать их тексты, а вступаешь в дискуссию с авторами, это меняет сознание. После этого я начала пристальнее за всем следить и печататься с рецензиями в «Новом мире». Я преодолевала психологический барьер: «Неужели можно просто пойти и отнести рукопись куда-то в журнал?» Это было страшно: «Как я пойду к самой Роднянской?» Она тогда еще работала в «Новом мире», и Роман Сенчин, с которым мы познакомились в Липках, буквально взял меня за руку и потащил туда, помог. Не знаю, сколько бы я еще топталась.

Человеческие связи очень важны. Все поколение тогда входило в литературу сообща. Сейчас я этого нового поколения не вижу. Есть имена, но нет группы со своими манифестами, критиками, чувством локтя. Сейчас мы все немного разбежались, уже тогда многие исповедовали левые, далекие от меня идеалы, а сейчас совсем ушли в радикальные сферы, например, тот же Захар Прилепин. Но тогда они все были новыми молодыми писателями.

— Как получилось, что вы перестали быть критиком и стали писателем?

— Несколько лет я существовала как критик и даже получала какие-то награды. Меня до сих пор воспринимают как критика. Но я не пишу уже много лет. Когда я получила премию «Дебют», я начала отходить от этого. И даже тогда, когда меня называли критиком, я не знаю, справедливо ли это. Критики бывают разные. Есть книгообозреватели, есть критики, которые пишут аналитические статьи, они в курсе всего. Меня интересовали не столько отдельные тексты, сколько тенденции. Мне нравилось понимать, как это пафосно ни звучит, что в принципе происходит с обществом, как переходное состояние России отражается в текстах. Тексты для меня были просто иллюстрацией, они часто не были текстами первого ряда. Мне важны были не авторы, а направления, тенденции и литература как лакмусовая бумажка чего-то большего.

Например, почему во всех текстах авторов, рожденных в 80-е, звучит чувство одиночества, протеста, ненависти ко всем институтам, старшим, авторитетам? Из чего это рождается, как это связано с молодежным сознанием, куда это ведет? Такого рода наблюдения для меня перечеркивали то, что должен делать критик, — вычленять лучшие книги.

— Почему свою первую повесть «Салам тебе, Далгат!» вы опубликовали под мужским псевдонимом?

— Есть стереотип, что критик — это неудачливый писатель. Я пыталась обнулить представление о себе, чтобы судили только мой текст. И для чистоты эксперимента взяла мужской псевдоним. Когда многие узнали, что это я, не верили, потому что критические статьи и рецензии о проблемах, волнующих федеральные издания, никак не вязались с художественным миром, который я выстраивала в повести на почве Кавказа. Это были разные языки.

Потом у меня вышел роман-антиутопия «Праздничная гора», это срифмовалось с тем, что происходило в нулевые. Тогда молодые ребята пришли в литературу с намерением писать о жизни, стенографировать реальность очень точно и документально. Но параллельно была тенденция уйти в альтернативную историю или антиутопию — от Дмитрия Быкова до Владимира Шарова и Анатолия Королева. Я неосознанно тоже захотела подумать о современности в этом ключе, но спроецировав ее на близкое будущее. Я пыталась разобраться, что будет с Кавказом, если он отделится от России.

«Есть стереотип, что критик — это неудачливый писатель. Я пыталась обнулить представление о себе, чтобы судили только мой текст. И для чистоты эксперимента взяла мужской псевдоним». Фото herzenlib.ru

Потом был более легкий и развлекательный роман, я не пыталась решить проблемы и не выполняла свой внутренний долг, а просто рассказывала интересную историю — «Жених и невеста»: об институте брака, о том, как модель консервативного общества сосуществует на Кавказе с модернистскими представлениями, и что Кавказ на самом деле не что-то отрезанное и непонятное, а та же Россия с теми же проблемами, но сгущенными, гиперболизированными и кипучими, помноженными на пестроту языков, народов и ментальностей.

«Кавказ в русской литературе всегда предстает с милитаристского угла зрения»

— Как вас приняло литературное сообщество? Все-таки кавказская тема не так часто встречается в русской литературе.

— У меня сложилась репутация постколониального, как меня назвал один критик, автора, который приоткрывает завесу над этой терра инкогнита с точки зрения инсайдера. Потому что Кавказ присутствует в русской литературе уже 200 лет, но в определенном ключе — как романтическая экзотическая страна, такой остров свободы, и у Толстого, и у Лермонтова, и Пушкина. Очень далекие от реальности, мифологические сюжеты про кавказского пленника. И эта же традиция продолжается до сих пор. Это обязательно такой милитаристский солдатский угол зрения, это русский солдат, который идет воевать, и для него кавказец, конечно, враг, но в то же время он им любуется — это такое восхищение благородным дикарем. А я все-таки пишу не о войне и для меня это просто люди. Я осознаю культурные различия, но вижу и сходства.

Конечно, во многом для меня это был эксперимент, например, в плане языка, потому что герои говорят так же, как в реальности. В Махачкале, например, распространен такой сломанный русский язык. И это, конечно, возмутило многих дагестанских интеллигентов, которые говорили: «Нам стыдно, люди подумают, что мы все так говорим, у нас многие знают русский лучше, чем в средней полосе России, а у тебя все такие охламоны, быки и гопники». Но я показала типичную ситуацию. Махачкала давно уже потеряла свой лик. Там много переселенцев, маргиналов, которые потеряли свою сущность, это уже не кавказцы в полном смысле этого слова. Они утратили свой кодекс чести и уже не помнят свои корни, о которых любят говорить. Это немного горькое наблюдение за трансформацией, за усилением исламизации в самом тупом изводе. Не уходя в чернушность, я пыталась сделать это смешно и немножко абсурдно.

То есть я работала последние годы как автор о Кавказе. У меня вышло три книги — сборник и два романа. Они переводились на разные языки.

— Как иностранные читатели приняли книги?

— Отдельная история, как они пытались понять, где этот Кавказ. Мне писали из Сибири и с Урала, не все знали даже, что Дагестан — это часть России, что уж говорить о Европе.

Но сейчас я ухожу от темы Кавказа. Последний роман «Оскорбленные чувства», который выйдет в конце августа к Московской ярмарке, надеюсь, в редакции Елены Шубиной, это уже роман не о Кавказе, это новая точка зрения и новый язык. Для меня это новый рисковый эволюционно необходимый шаг.

— И о чем в общих чертах роман?

— Действие происходит в неназванном провинциальном городе России, где началась эпидемия анонимных доносов, записок. У сюжета заметный детективный уклон: в очень дождливый вечер к одному мужчине, работающему на стройфирме, подсаживается неизвестный человек. А дальше происходит неожиданное событие, цепляющее за собой все остальные звенья сюжетной цепочки. Я пишу для себя как для читателя, и мне нравится, когда книга увлекательна.

«У меня сложилась репутация постколониального, как меня назвал один критик, автора, который приоткрывает завесу над этой терра инкогнита с точки зрения инсайдера». Фото godliteratury.ru

Я отразила в романе сегодняшний климат в России, климат неустойчивости и кляузничества. Все эти новые абсурдные уголовные статьи вроде дополнения к статье о реабилитации нацизма. Неправильная интерпретация истории у нас официально объявлена преступлением, за которое можно покарать лишением свободы от двух до пяти лет. Это, конечно, очень странно, абсурдно и пугающе. И название романа отсылает к скандально известной уголовной статье. В то же время для меня это игривая перекличка с Джейн Остин, с ее «Гордостью и предубеждением», «Чувством и чувствительностью». Он о том, что происходит, когда эмоциональность становится критерием, который может сломать чью-то судьбу или определить ее.

Как в любом полудетективе, в итоге виновный найден, убийца — садовник, но не в этом главное. Дело не в конкретных героях, а в общей атмосфере. Потому что даже после поимки виновного атмосфера сохраняется: шантаж, анонимки, дамоклов меч висит над всеми нами, и при необходимости можно посадить всех, все повязаны. Легальная система сломана и не работает, и все превращается в цирковую эквилибристику.

«В Дагестане мои книги восприняли как вынос сора из избы, как отсутствие патриотизма»

— Вы сказали, что ваши романы о Дагестане вызвали у вас на родине не чувство гордости, а негативный отклик. Почему?

— Так часто бывает, когда описываешь какую-то маленькую среду, выносишь ее на общий суд. Хочешь не хочешь, это многих может задеть, как вынос сора из избы, как отсутствие патриотизма. При этом почти все соглашаются, что я пишу правду. В моих книгах очень узнаваемые характеры и персонажи, узнаваемые ситуации. Некоторые даже думают, что я описала там реальных людей, хотя жестких прототипов у меня не было. «Зачем? О нас и так в остальной России многие плохо думают, есть стереотип «лицо кавказской национальности», есть травля всех с немосковской пропиской...» Справедливости ради скажу, что и сама немного застала это время, когда полиция постоянно останавливала, проверяла регистрацию. И надо было иметь с собой либо обратный билет, либо временную регистрацию. И при том, что у меня были все документы, я неоднократно сидела в разных полицейских участках. Это ощущение, что нас, граждан России из кавказских республик, не держат за своих, относятся к нам враждебно, сосуществовало с тем, что никаких особенных отличий в себе от московских школьников я не видела.

В Дагестане все, конечно, зависит от района и от того, в какой семье ты вырос. Моя семья была более открытой, либеральной и городской, родители работали в Академии наук. Если бы я жила в маленьком селении в каком-нибудь районе, где сильны религиозные традиции, ходила в медресе и читала Коран, носила платок с детства, я бы по-другому видела эти различия. Но в городе я смотрела те же фильмы, читала те же книги.

— Но какие-то нюансы вашего воспитания, наверное, стали очевидны, когда вы приехали в Москву?

— Да, особенно в отношении того, что девушка может и не может делать. После девяти я должна была быть дома. Когда мои родители переехали в Москву на короткое время, и я уже училась в Москве, то мое возвращение домой из театра в 11 часов воспринималось как что-то ужасное. Многое и меня поначалу удивляло. Было странным то, как мальчики выглядят в Москве, что у них длинные волосы и проколотые пупки. Но мне это нравилось, я фанат пестроты. И в Дагестане, несмотря на консервативность, разнообразие было и есть до сих пор — там можно увидеть и модно одетых хипстеров, и хиджабы всех сортов, и балахоны. Это очень отличает Дагестан от соседних регионов.

Однако в Дагестане интересы личности всегда ставятся на второе место после интересов семьи, рода. Это меня всегда фрустрировало. Постоянно нужно быть готовым принимать гостей в любое время дня и ночи — твой личный комфорт, твое желание посидеть с книгой никого не волнует. Ты должен быть на стреме. Особенно если ты девушка. С 14 лет ты должна уметь готовить, и не дай бог кто-то нагрянет в гости, а ты спишь в 10 утра и не принимаешь гостей. К нам ходило не так уж и много народу, так что мне грех жаловаться, но все же. К примеру, мамин брат, тренер по каратэ, постоянно ездил со своей командой в Москву на соревнования, он жил в горах в селении, и перевалочным пунктом была наша не очень просторная квартира: он приходил с 50 каратистами, которые спали на полу на матрасах. И вот, допустим, родители на работе, ты пришла со школы, кто-то звонит в дверь и вваливаются десять голодных спортсменов. И надо сообразить, чем их накормить и как. Конечно, в таких условиях подростки взрослеют очень рано, многие выходят замуж, будучи студентами.

Промежутка бурной юности, получается, нет. Пар выпустить некогда. Это очень странно, потому что исторически этот промежуток был, нравы были гораздо более свободные даже пару веков назад — проводились связанные с земледельческим культом праздники, когда вся молодежь ночевала в поле. То, что в английском языке звучит как «сеяла дикий овес». В советское время были виноградники и картошка, а в наше время молодежи некуда было идти, мы были заперты дома, я практически не видела ничего и никого, культурная жизнь была бедной. В 90-е мало что происходило, девушкам в Дагестане без сопровождения некомфортно было даже пройтись в одиночку по городу, а уж куда-то поехать… Я впервые выехала за границу, уже когда получила «Дебют» и началась международная программа. И я немножко жалею, что упустила время, когда надо познавать мир, учиться, ходить в походы. Хотя у тех, кто остался в Дагестане, моих ровесников, и того меньше.

«Иностранные читатели пытались понять, где этот Кавказ. Мне писали из Сибири и с Урала, не все знали даже, что Дагестан — это часть России, что уж говорить о Европе».

То есть это своего рода тюрьма. Гендерная особенно. Потому что у мужчин больше пространства и свободы. А у женщин остаются сплетни, кухня, семейные праздники и свадьбы. И это тебя волей-неволей замыкает тебя в четырех стенах, и мне хотелось это преодолеть. В моих текстах это показано, там сплетни играют важную символическую строительную роль. Это не всем понравилось.

В Татарстане обо всем этом наверняка тоже знают не понаслышке, увы: борьба разных течений ислама, суфии, салафиты, уход в лес, тлеющая гражданская война, когда в одной семье кто-то работает ДПСником, а другой, вдохновленный эмиссарами с Ближнего Востока, уходит куда-то умирать непонятно за что. Это привыкли видеть в новостных сводках. Я описываю это не прямо, но ощущение тревожности в моих текстах присутствует, что создает триллерный нуарный фон.

И многим на Кавказе это не понравилось. Как мне объясняли некоторые читатели, им хочется чего-то светлого, далекого. Поэтому на Кавказе есть авторы, балующиеся пером и сочиняющие фантастические романы, где у героев иностранные имена и все происходит в весьма абстрактном городе. А писать о том, что нас окружает — страшно, от этого хочется закрыться, спрятать голову в песок. Я, правда, тоже не люблю чернуху, поэтому в стон и кликушество не впадаю, обыгрываю нашу реальность с юмором.

«Человек не защищен ни в рамках светского государства, ни в рамках шариатского права»

— Интересно наблюдать в нашей стране откат молодежи в традиционность: молодые люди более консервативны, чем их родители. Например, в Татарстане все больше мусульманок в платках и закрытых платьях и даже хиджабах, в Сети появляются паблики для мусульманок и про нравственность, проходят разные мероприятия, посвященные нравственности и традиционным ценностям семьи. Это все противопоставляется современному миру, в котором аборты, разводы и матери-одиночки.

— Это удивительный фьюжн традиционного содержания и современных технологий. На Кавказе то же самое. Бесконечные паблики, приложения, модные тенденции. Но проблема в том, что не работает ни та, ни другая ситуация. Человек не защищен ни в рамках светского государства, ни в рамках шариатского права, потому что оно тоже не действует в полной мере. Получается такое выборочное право: когда это выгодно обществу и мужчинам, женщина — мусульманка, а когда нужно соблюдать ее права или платить ей необходимые контрибуции во время развода, или мужчина не может ее обеспечить, все это решается по светскому закону. В рамках шариатского права на бумаге некоторые права женщины (не все, конечно) защищены прекрасно, но на практике мало кто это соблюдает. И получается, что женщина и пашет, и появляется в обществе мужчин одна, и содержит семью, и таскает тяжести. Но при этом надо, чтобы на ней был хиджаб и чтобы она молилась и была скромной. То есть выходит, что мы носим все на себе. Это неправильно.

Проблемы общественного характера и протесты рождаются из-за неработающей светской системы. Молодежь бросается в религию, ищет там спасения. Но часто даже юридически это с трудом сочетается. Поэтому появляется такое ситуативное право, как в Дагестане: в разных бытовых ситуациях — надо поставить плитку на тротуаре, столкнулись машины, кто-то поссорился — выбирают либо светский институт, либо муллу, потому что его быстрее позвать, чем ДПСника, который будет выписывать штраф. Мулла быстро сделает бисмиллях, ты ему платишь меньше. Но в итоге получается такой винегрет и чехарда, что я не уверена, что это нормальная ситуация. А еще дело усугубляют так называемые КТО и беззакония федеральных силовиков в отдельно взятых селах. И зло порождает зло.

— Какие традиции в отношениях мужчины и женщины в Дагестане еще живы, а какие уже уходят?

— В Дагестане много разных народностей, и все зависит от того, какое это селение, вершина, равнина. Есть разница в ритуалах, в том числе ухаживания, заключения брака, вплоть до того, кто оплачивает свадебное платье: у лезгин — жених, у аварцев — невеста. Такого рода вещи проецируются на современность и все смешивается. В том числе отношение к добрачному сексу, шантаж по отношению к женщинам, который, к сожалению, тоже расцветает. С усилением технологий у всех есть камеры, появился чеченский паблик «Карфаген», где публикуются данные на девушек и женщин, которые якобы ведут себя неправильно, подвергается угрозе их личная неприкосновенность. Подобные паблики есть и в Дагестане. И это часто делают мужчины, которые сами не блещут моральной чистотой. Парни идут по улице, видят девушку в узкой юбке, тут же начинают снимать, выкладывать в сообщество, например, «Нетипичная Махачкала». И весь этот мусор и шлак с именами и адресами, сплетнями выплескивается в Сеть. И часто это под эгидой мусульманского мировидения, что надо женщин держать в узде. Это тоже расцветает, но при этом много позитивного. Происходит модернизация. Люди уже и по интернету знакомятся. Иногда традиции и новые технологии красиво сочетаются.

«Замуж выходить просто ради того, чтобы была семья, мне совсем не хочется. Замуж — дело нехитрое, а вот найти близкого друга и настоящего партнера по жизни — почти так же нереально, как сорвать джекпот. Так что комфортнее одной»

«Я надеялась, что дагестанская молодежь поймет, что не нужно бояться писать о том, что нас окружает»

— А что происходит в литературном процессе Дагестана?

— Есть национальные поэты, которые пишут на своих языках. Это люди пожилые, еще члены Союза писателей Дагестана. Союз писателей существует, его возглавляет преемник Расула Гамзатова, хороший аварский поэт Магомед Ахмедов. Я не могу читать и писать на всех дагестанских языках, только на аварском, и делаю это нерегулярно. Есть интересные авторы, но нельзя сказать, что это мощный литпроцесс, да и школа перевода хромает.

Что касается русскоязычных авторов, тут вообще почти ничего не происходит. Раньше в Дагестане наблюдалось какое-то движение, молодежь собиралась, читала стихи. Поэтическая традиция в Дагестане древняя, там есть авторские тексты, насчитывающие века. Авторская проза советского времени — это новый искусственный формат, и современных представителей, которые делали бы что-то интересное в прозе, совсем нет. Пожалуй, очень интересным можно назвать Газимагомеда Галбацова, который в начале 90-х писал и на русском, и на аварском, его сравнивали с Пелевиным. Но его уже нет в живых. Это единственный, кого можно назвать. Остальное — случайные тексты. Но в поэзии есть пара поэтов, живущих в Москве — Фазир Джаферов и Вадим Керамов. Они работают в суфийском ключе, переводят.

Но, может, и у нас когда-нибудь будет, как в Казани. Когда я начинала эту историю с псевдонимом, у меня было оптимистическое предположение, что дагестанская молодежь поймет, что можно писать о том, что нас окружает, и не надо этого бояться. Хватит уже о драконах и рыцарях. Но пока не произошло.

— Ваша личная жизнь устроилась по традиционным канонам?

— Пока, с точки зрения приверженцев традиционных ценностей, она не устроилась вовсе — ни семьи, ни детей. Ни парней, ни курей. Моя мама, конечно, мечтает, что я быстренько схожу в банк спермы и рожу кого-нибудь для себя, но я этого делать не стану. Да и замуж выходить просто ради того, чтобы была семья, мне совсем не хочется. Замуж — дело нехитрое, а вот найти близкого друга и настоящего партнера по жизни — почти так же нереально, как сорвать джекпот. Так что комфортнее одной.

Кстати, за этот комфорт пришлось побороться. Обычно, если ты из хорошей кавказской семьи и у твоих родителей есть связи, тебе предлагают варианты, за кого выйти, вас знакомят, есть тетушки, которые это все устраивают, и если ты не делаешь лишних телодвижений, у тебя нормальная репутация, ты не гуляешь после девяти вечера, не появляешься на танцульках, все хорошо. Ты встраиваешься в эту модель, не всегда, кстати, патриархальную, потому что часто потом семьи куда-то уезжают или у них вполне передовые отношения и убеждения. Но их все равно в свое время свели родственники.

Вот и у меня такие кандидаты в женихи были, пусть и не так много, как в более традиционных семьях. Я совершила кощунство и не далась. Зато у меня возник московский русский ухажер, москвич из музыкальной семьи, да еще и поэт, я ему долго отказывала, говорила, что ему никто и никогда не разрешит на мне жениться. К моему удивлению, он не побоялся. Обычно все московские молодые люди очень пугались, когда я говорила, что из Дагестана. Я этим пользовалась, чтобы они не приближались. А этот не побоялся, пошел к родителям.

В итоге мне удалось сбежать из душной дагестанской системы к поэту, как в политубежище. Дома было слишком плохо. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Тотально враждебная атмосфера. С одной стороны меня выживали из гнезда, а с другой стороны жить одной — воспрещалось, только замуж. Конечно, только за аварца, желательно «из своего района». При этом мама видела, что с нормальным дагестанским мужчиной у меня не сложится — я пишу, я не религиозна, я не супермастер в готовке хинкала и чуду. В общем, слишком странная. В итоге с грехом пополам меня отпустили за москвича, и я получила свободу.

Вскоре, конечно, мой брак по-дружески и гармонично распался — мы с экс-супругом были слишком разных мировоззрений, в том числе политических. Он гомофоб-государственник, я — либерал. И вместе с разводом я получила индульгенцию. Потому что к дагестанской разведенной женщине гораздо меньше требований, чем к незамужней. Будучи разведенной, я имею больше прав, и мне гораздо меньше дела, что обо мне подумают и скажут. А вот родителям пришлось принять огромный удар, им звонили и обвиняли, что они неправильно вырастили дочь. Я им благодарна, что они все-таки решились меня отпустить и не стали закручивать гайки, иначе я была бы очень несчастна.

«Как бывший критик, я понимаю, что всегда есть соблазн разложить все по ящикам, дифференцировать, наклеить лейблы на писателей, выстроить по шеренгам. Но мне как пишущему человеку, совсем не хочется куда-то встраиваться». Фото litschool.pro

— А в российской литературной среде вообще есть какая-то конкуренция между писателями-женщинами и писателями-мужчинами?

— Мне кажется, негласно есть. Я это на себе чувствую. Особенно странно, когда на конференциях или во время публичных дискуссий какие-то мужчины-писатели, представляя меня, говорят не о моей прозе, а что-то о внешности или о характере: «Вот наша симпатичная писательница». То есть презентация женщины-писателя получает такой немножко сексистский уклон — как эстетического объекта. Это немного странно. Но, к счастью, не так уж распространено. Кстати, поэтому еще я и брала псевдоним. И я бы продолжила эту литературную мистификацию, но, по условиям премии «Дебют», я должна была лично получить и выйти на сцену.

— А женский менталитет как-то отражается на труде писателя?

— Это предмет стольких дискуссий! На некоторых из них я даже была. В жюри премии «Дебют» был писатель Александр Иличевский, автор удивительно густой прозы. Узнав о моем авторстве, он начал перечитывать мою повесть с целью найти признак женского пера. И там была сцена свадьбы, когда танцоры передают друг другу палочку, украшенную тафтой. И он воскликнул: «Мужчина-писатель никогда бы не упомянул название этой ткани!» Есть еще такое мнение, что мужчины пишут более коротко и динамично. Поэтому мой слог называли мужским. В качестве похвалы постоянно приводили, что у меня не женская тягомотина с бесконечными прилагательными, что все динамично, аскетично, выпукло, брутально. Тогда как женскую прозу (была еще такая серия) относят больше к массовой литературе. Но на практике мы знаем, что есть женщины, которые пишут, как мужчины, и есть мужчины, которые пишут, как женщины, затрагивают темы любви, семьи, измен, любовных треугольников, могут использовать массу прилагательных и упомянуть не только тафту, но и капрон. И есть женщины, которые затрагивают философские и политические темы. Но стереотипы никуда не уходят, и они есть во всех странах.

Есть также течение феминистской литературы. Но она тоже не совсем независима. Это контрлитература, как бы борющаяся со всеми гендерными установками, но она в свою очередь тоже попадает от них в зависимость. Самое лучшее, когда ты свободен от всех этих лекал, от отношения к ним, просто остаешься собой и пишешь то, что тебе интересно, не думая, будет это воспринято как женское или как мужское.

Если говорить только о моей прозе, то «Жених и невеста» — это в том числе женский ракурс. Впервые, потому что до этого количество мужских персонажей у меня превалировало, это был мужской мир, мужское поле.

Как бывший критик, я понимаю, что всегда есть соблазн разложить все по ящикам, дифференцировать, наклеить лейблы на писателей, выстроить по шеренгам. Но мне как пишущему человеку, совсем не хочется куда-то встраиваться.

«Об отделении Кавказа от России: будет только хуже, лучше не затевать»

— В романе «Праздничная гора» вы описываете ситуацию, когда Кавказ отделяется от России. Можете кратко описать гипотетические последствия подобного сепаратизма?

— Тему отделения Кавказа я вывела из общественного пространства. Ну была салафитская идея, они считали, что есть Тагут, воплощение зла, светское государство, откуда вся коррупция и беззаконие. И надо отделиться в государство с шариатским правом, где ворам будут отрубать голову, не будет никакой клановости, все будет утопично и прекрасно. А в идеале — не просто государство, а мировой халифат, в котором имарат Кавказ будет одной из богоугодных провинций. Такая же сепаратистская идея исходила от русских националистов, которые говорили: «Хватит кормить Кавказ». Были и либералы, которые повторяли, мол, вот Чечня хотела независимости, теперь часть дагестанцев, дайте уже им свободу, не будем имперцами.

«Получается, что лучше сохранить какой-никакой мир и найти какие-то способы что-то менять эволюционно, изнутри, с места, не дожидаясь инициативы из Москвы, но и не кидаясь в сторону Саудии. Пока мы не научились это делать, пока мы слабы, пассивны и инертны»

Но на практике ясно, что независимости быть не может. Вот Татарстан и вовсе находится физически в центре России, ему очень сложно быть островом. А Кавказ тоже окружен разными влиятельными силами — и Турция, и арабские стран. Пока, без внутреннего развития, без крепкого гражданского ядра, без демократического мозга, невозможно отгородиться. Все равно кто-то будет на тебя влиять, и влияние это будет более разрушительным. Потому что когда ломаются все институты, которые импортируются из Москвы, и на их месте не созданы новые, получается гражданская война, много крови и несправедливости. И мусульманская верхушка, которая ратовала за справедливость, начинает действовать по тем же самым моделям, вводит коррупцию, занимает лучшие места. И устраивает диктатуру по типу ИГ (запрещено на территории РФ).

Получается, что лучше сохранить какой-никакой мир и найти какие-то способы что-то менять эволюционно, изнутри, с места, не дожидаясь инициативы из Москвы, но и не кидаясь в сторону Саудии. Пока мы не научились это делать, пока мы слабы, пассивны и инертны. С другой стороны, в нас просыпается мощная пассионарность, когда дело доходит до деструкции, до ломания и противостояния. Вообще, если говорить о романе «Праздничная гора», его сложно пересказать. Плоско получится.

А вот новый роман «Оскорбленные чувства» — это уже выход куда-то в другое измерение. В какое? Ответит мой читатель, встречи с которым я очень жду.

Наталия Федорова, фото vk.com

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/105932-intervyu-s-pisatelem-alisoy-ganievoy

«Для русского писателя кавказец по-прежнему враг. Которым он в то же время любуется»

07:00, 15.07.2018 7 Сюжет: Читальный зал "Реального времени"

Писатель Алиса Ганиева о своем новом романе, дагестанских традициях и гипотетических последствиях отделения Кавказа. Часть 2

Фото: Макс Авдеев (vk.com)

Фото: Макс Авдеев (vk.com)Алиса Ганиева родилась и выросла в Дагестане. Была известна как яркий и самобытный литературный критик. В 2009 году под псевдонимом Гулла Хирачев напечатала свою первую повесть «Салам тебе, Далгат!» и стала победителем премии «Дебют». С тех пор ее знают как автора, с шокирующей правдоподобностью описывающего жизнь на Кавказе. Несмотря на то, что каждая ее книга получает высокую оценку критиков, на родине творчество Ганиевой не получило одобрения: писатель стала объектом нападок со стороны земляков. Во второй части интервью «Реальному времени» Ганиева рассказала о своем творческом пути, жизни в Дагестане и новом романе «Оскорбленные чувства», который будет издан в августе.

«Литинститут подарил среду и друзей, но творческое письмо и понимание литпроцесса я постигала самостоятельно»

— Алиса, как вы начинали свой путь в литературу? Что вам дало обучение в Литературном институте?

— Я читала с четырех лет с большим увлечением. Как только заговорила по-русски, начала читать, до этого говорила по-аварски, это мой родной язык. Литинститут в регионах вроде Кавказа, где я выросла, даже после перестройки виделся немножко утопическим Пегасом, о котором говорят с придыханием. Я очень мало понимала, куда я поступаю, куда еду.

Я что-то пробовала писать, на творческий конкурс посылала именно критические рецензии. Это был 2002 год. До нас доходило мало современной литературы, а интернетом я почти не пользовалась. Поэтому представление о литпроцессе, конечно, практически отсутствовало. Мне повезло, я читала Пелевина, но Довлатова воспринимала как современного писателя, хотя прошло уже столько лет.

Но когда я начала учиться, я поняла, что и в Литинституте можно ничего не узнать о современной литературе. У нас был единственный семинар по литкритике, и наш мастер Владимир Гусев, известный советский критик, теоретик стиха и прозы, был человеком, нагруженным бюрократическими обязанностями, руководил писательской организацией и руку на пульсе литпроцесса не держал. Я, конечно, теоретические вещи от него почерпнула, но кого читать и что происходит — ему было неинтересно. Первое, что я сразу узнала, что существуют лагеря — есть так называемые патриоты, есть либералы, и они друг друга ненавидят. Есть «Знамя», «Арион» и «Новый мир», а с другой стороны — «Наш современник» и «Москва», и мой мастер принадлежал к консервативному почвенническому русофильскому лагерю и ненавидел все, что творится в другом лагере. И когда я начала печататься в «Новом мире», у меня была проблема: вместо того, чтобы хвастаться перед мастером, что я делаю какие-то шаги, я это не афишировала. Такая странная жизнь мелкой московской тусовки. Тогда же я столкнулась с антисемитизмом в некоторых московских литкругах, после мультикультурного Дагестана мне все это казалось диковатым.

«Литинститут в регионах вроде Кавказа, где я выросла, даже после перестройки виделся немножко утопическим Пегасом, о котором говорят с придыханием. Я очень мало понимала, куда я поступаю, куда еду». Фото vk.com/litinstitut/Римма Лавочкина

Литинститут дал домашнюю среду, уют, там я познакомилась с друзьями, очень благодарна многим преподавателям, но это касается гуманитарных предметов, философии и прочего. Что касается творческого письма и понимания литпроцесса — это было абсолютно самопознание, мне очень помог Форум молодых писателей Сергея Александровича Филатова в Липках. Я туда поехала в 2004 году, и для меня это было большое открытие. Когда живьем видишь писателей, когда начинаешь не просто читать их тексты, а вступаешь в дискуссию с авторами, это меняет сознание. После этого я начала пристальнее за всем следить и печататься с рецензиями в «Новом мире». Я преодолевала психологический барьер: «Неужели можно просто пойти и отнести рукопись куда-то в журнал?» Это было страшно: «Как я пойду к самой Роднянской?» Она тогда еще работала в «Новом мире», и Роман Сенчин, с которым мы познакомились в Липках, буквально взял меня за руку и потащил туда, помог. Не знаю, сколько бы я еще топталась.

Человеческие связи очень важны. Все поколение тогда входило в литературу сообща. Сейчас я этого нового поколения не вижу. Есть имена, но нет группы со своими манифестами, критиками, чувством локтя. Сейчас мы все немного разбежались, уже тогда многие исповедовали левые, далекие от меня идеалы, а сейчас совсем ушли в радикальные сферы, например, тот же Захар Прилепин. Но тогда они все были новыми молодыми писателями.

— Как получилось, что вы перестали быть критиком и стали писателем?

— Несколько лет я существовала как критик и даже получала какие-то награды. Меня до сих пор воспринимают как критика. Но я не пишу уже много лет. Когда я получила премию «Дебют», я начала отходить от этого. И даже тогда, когда меня называли критиком, я не знаю, справедливо ли это. Критики бывают разные. Есть книгообозреватели, есть критики, которые пишут аналитические статьи, они в курсе всего. Меня интересовали не столько отдельные тексты, сколько тенденции. Мне нравилось понимать, как это пафосно ни звучит, что в принципе происходит с обществом, как переходное состояние России отражается в текстах. Тексты для меня были просто иллюстрацией, они часто не были текстами первого ряда. Мне важны были не авторы, а направления, тенденции и литература как лакмусовая бумажка чего-то большего.

Например, почему во всех текстах авторов, рожденных в 80-е, звучит чувство одиночества, протеста, ненависти ко всем институтам, старшим, авторитетам? Из чего это рождается, как это связано с молодежным сознанием, куда это ведет? Такого рода наблюдения для меня перечеркивали то, что должен делать критик, — вычленять лучшие книги.

— Почему свою первую повесть «Салам тебе, Далгат!» вы опубликовали под мужским псевдонимом?

— Есть стереотип, что критик — это неудачливый писатель. Я пыталась обнулить представление о себе, чтобы судили только мой текст. И для чистоты эксперимента взяла мужской псевдоним. Когда многие узнали, что это я, не верили, потому что критические статьи и рецензии о проблемах, волнующих федеральные издания, никак не вязались с художественным миром, который я выстраивала в повести на почве Кавказа. Это были разные языки.

Потом у меня вышел роман-антиутопия «Праздничная гора», это срифмовалось с тем, что происходило в нулевые. Тогда молодые ребята пришли в литературу с намерением писать о жизни, стенографировать реальность очень точно и документально. Но параллельно была тенденция уйти в альтернативную историю или антиутопию — от Дмитрия Быкова до Владимира Шарова и Анатолия Королева. Я неосознанно тоже захотела подумать о современности в этом ключе, но спроецировав ее на близкое будущее. Я пыталась разобраться, что будет с Кавказом, если он отделится от России.

«Есть стереотип, что критик — это неудачливый писатель. Я пыталась обнулить представление о себе, чтобы судили только мой текст. И для чистоты эксперимента взяла мужской псевдоним». Фото herzenlib.ru

Потом был более легкий и развлекательный роман, я не пыталась решить проблемы и не выполняла свой внутренний долг, а просто рассказывала интересную историю — «Жених и невеста»: об институте брака, о том, как модель консервативного общества сосуществует на Кавказе с модернистскими представлениями, и что Кавказ на самом деле не что-то отрезанное и непонятное, а та же Россия с теми же проблемами, но сгущенными, гиперболизированными и кипучими, помноженными на пестроту языков, народов и ментальностей.

«Кавказ в русской литературе всегда предстает с милитаристского угла зрения»

— Как вас приняло литературное сообщество? Все-таки кавказская тема не так часто встречается в русской литературе.

— У меня сложилась репутация постколониального, как меня назвал один критик, автора, который приоткрывает завесу над этой терра инкогнита с точки зрения инсайдера. Потому что Кавказ присутствует в русской литературе уже 200 лет, но в определенном ключе — как романтическая экзотическая страна, такой остров свободы, и у Толстого, и у Лермонтова, и Пушкина. Очень далекие от реальности, мифологические сюжеты про кавказского пленника. И эта же традиция продолжается до сих пор. Это обязательно такой милитаристский солдатский угол зрения, это русский солдат, который идет воевать, и для него кавказец, конечно, враг, но в то же время он им любуется — это такое восхищение благородным дикарем. А я все-таки пишу не о войне и для меня это просто люди. Я осознаю культурные различия, но вижу и сходства.

Конечно, во многом для меня это был эксперимент, например, в плане языка, потому что герои говорят так же, как в реальности. В Махачкале, например, распространен такой сломанный русский язык. И это, конечно, возмутило многих дагестанских интеллигентов, которые говорили: «Нам стыдно, люди подумают, что мы все так говорим, у нас многие знают русский лучше, чем в средней полосе России, а у тебя все такие охламоны, быки и гопники». Но я показала типичную ситуацию. Махачкала давно уже потеряла свой лик. Там много переселенцев, маргиналов, которые потеряли свою сущность, это уже не кавказцы в полном смысле этого слова. Они утратили свой кодекс чести и уже не помнят свои корни, о которых любят говорить. Это немного горькое наблюдение за трансформацией, за усилением исламизации в самом тупом изводе. Не уходя в чернушность, я пыталась сделать это смешно и немножко абсурдно.

То есть я работала последние годы как автор о Кавказе. У меня вышло три книги — сборник и два романа. Они переводились на разные языки.

— Как иностранные читатели приняли книги?

— Отдельная история, как они пытались понять, где этот Кавказ. Мне писали из Сибири и с Урала, не все знали даже, что Дагестан — это часть России, что уж говорить о Европе.

Но сейчас я ухожу от темы Кавказа. Последний роман «Оскорбленные чувства», который выйдет в конце августа к Московской ярмарке, надеюсь, в редакции Елены Шубиной, это уже роман не о Кавказе, это новая точка зрения и новый язык. Для меня это новый рисковый эволюционно необходимый шаг.

— И о чем в общих чертах роман?

— Действие происходит в неназванном провинциальном городе России, где началась эпидемия анонимных доносов, записок. У сюжета заметный детективный уклон: в очень дождливый вечер к одному мужчине, работающему на стройфирме, подсаживается неизвестный человек. А дальше происходит неожиданное событие, цепляющее за собой все остальные звенья сюжетной цепочки. Я пишу для себя как для читателя, и мне нравится, когда книга увлекательна.

«У меня сложилась репутация постколониального, как меня назвал один критик, автора, который приоткрывает завесу над этой терра инкогнита с точки зрения инсайдера». Фото godliteratury.ru

Я отразила в романе сегодняшний климат в России, климат неустойчивости и кляузничества. Все эти новые абсурдные уголовные статьи вроде дополнения к статье о реабилитации нацизма. Неправильная интерпретация истории у нас официально объявлена преступлением, за которое можно покарать лишением свободы от двух до пяти лет. Это, конечно, очень странно, абсурдно и пугающе. И название романа отсылает к скандально известной уголовной статье. В то же время для меня это игривая перекличка с Джейн Остин, с ее «Гордостью и предубеждением», «Чувством и чувствительностью». Он о том, что происходит, когда эмоциональность становится критерием, который может сломать чью-то судьбу или определить ее.

Как в любом полудетективе, в итоге виновный найден, убийца — садовник, но не в этом главное. Дело не в конкретных героях, а в общей атмосфере. Потому что даже после поимки виновного атмосфера сохраняется: шантаж, анонимки, дамоклов меч висит над всеми нами, и при необходимости можно посадить всех, все повязаны. Легальная система сломана и не работает, и все превращается в цирковую эквилибристику.

«В Дагестане мои книги восприняли как вынос сора из избы, как отсутствие патриотизма»

— Вы сказали, что ваши романы о Дагестане вызвали у вас на родине не чувство гордости, а негативный отклик. Почему?

— Так часто бывает, когда описываешь какую-то маленькую среду, выносишь ее на общий суд. Хочешь не хочешь, это многих может задеть, как вынос сора из избы, как отсутствие патриотизма. При этом почти все соглашаются, что я пишу правду. В моих книгах очень узнаваемые характеры и персонажи, узнаваемые ситуации. Некоторые даже думают, что я описала там реальных людей, хотя жестких прототипов у меня не было. «Зачем? О нас и так в остальной России многие плохо думают, есть стереотип «лицо кавказской национальности», есть травля всех с немосковской пропиской...» Справедливости ради скажу, что и сама немного застала это время, когда полиция постоянно останавливала, проверяла регистрацию. И надо было иметь с собой либо обратный билет, либо временную регистрацию. И при том, что у меня были все документы, я неоднократно сидела в разных полицейских участках. Это ощущение, что нас, граждан России из кавказских республик, не держат за своих, относятся к нам враждебно, сосуществовало с тем, что никаких особенных отличий в себе от московских школьников я не видела.

В Дагестане все, конечно, зависит от района и от того, в какой семье ты вырос. Моя семья была более открытой, либеральной и городской, родители работали в Академии наук. Если бы я жила в маленьком селении в каком-нибудь районе, где сильны религиозные традиции, ходила в медресе и читала Коран, носила платок с детства, я бы по-другому видела эти различия. Но в городе я смотрела те же фильмы, читала те же книги.

— Но какие-то нюансы вашего воспитания, наверное, стали очевидны, когда вы приехали в Москву?

— Да, особенно в отношении того, что девушка может и не может делать. После девяти я должна была быть дома. Когда мои родители переехали в Москву на короткое время, и я уже училась в Москве, то мое возвращение домой из театра в 11 часов воспринималось как что-то ужасное. Многое и меня поначалу удивляло. Было странным то, как мальчики выглядят в Москве, что у них длинные волосы и проколотые пупки. Но мне это нравилось, я фанат пестроты. И в Дагестане, несмотря на консервативность, разнообразие было и есть до сих пор — там можно увидеть и модно одетых хипстеров, и хиджабы всех сортов, и балахоны. Это очень отличает Дагестан от соседних регионов.

Однако в Дагестане интересы личности всегда ставятся на второе место после интересов семьи, рода. Это меня всегда фрустрировало. Постоянно нужно быть готовым принимать гостей в любое время дня и ночи — твой личный комфорт, твое желание посидеть с книгой никого не волнует. Ты должен быть на стреме. Особенно если ты девушка. С 14 лет ты должна уметь готовить, и не дай бог кто-то нагрянет в гости, а ты спишь в 10 утра и не принимаешь гостей. К нам ходило не так уж и много народу, так что мне грех жаловаться, но все же. К примеру, мамин брат, тренер по каратэ, постоянно ездил со своей командой в Москву на соревнования, он жил в горах в селении, и перевалочным пунктом была наша не очень просторная квартира: он приходил с 50 каратистами, которые спали на полу на матрасах. И вот, допустим, родители на работе, ты пришла со школы, кто-то звонит в дверь и вваливаются десять голодных спортсменов. И надо сообразить, чем их накормить и как. Конечно, в таких условиях подростки взрослеют очень рано, многие выходят замуж, будучи студентами.

Промежутка бурной юности, получается, нет. Пар выпустить некогда. Это очень странно, потому что исторически этот промежуток был, нравы были гораздо более свободные даже пару веков назад — проводились связанные с земледельческим культом праздники, когда вся молодежь ночевала в поле. То, что в английском языке звучит как «сеяла дикий овес». В советское время были виноградники и картошка, а в наше время молодежи некуда было идти, мы были заперты дома, я практически не видела ничего и никого, культурная жизнь была бедной. В 90-е мало что происходило, девушкам в Дагестане без сопровождения некомфортно было даже пройтись в одиночку по городу, а уж куда-то поехать… Я впервые выехала за границу, уже когда получила «Дебют» и началась международная программа. И я немножко жалею, что упустила время, когда надо познавать мир, учиться, ходить в походы. Хотя у тех, кто остался в Дагестане, моих ровесников, и того меньше.

«Иностранные читатели пытались понять, где этот Кавказ. Мне писали из Сибири и с Урала, не все знали даже, что Дагестан — это часть России, что уж говорить о Европе».

То есть это своего рода тюрьма. Гендерная особенно. Потому что у мужчин больше пространства и свободы. А у женщин остаются сплетни, кухня, семейные праздники и свадьбы. И это тебя волей-неволей замыкает тебя в четырех стенах, и мне хотелось это преодолеть. В моих текстах это показано, там сплетни играют важную символическую строительную роль. Это не всем понравилось.

В Татарстане обо всем этом наверняка тоже знают не понаслышке, увы: борьба разных течений ислама, суфии, салафиты, уход в лес, тлеющая гражданская война, когда в одной семье кто-то работает ДПСником, а другой, вдохновленный эмиссарами с Ближнего Востока, уходит куда-то умирать непонятно за что. Это привыкли видеть в новостных сводках. Я описываю это не прямо, но ощущение тревожности в моих текстах присутствует, что создает триллерный нуарный фон.

И многим на Кавказе это не понравилось. Как мне объясняли некоторые читатели, им хочется чего-то светлого, далекого. Поэтому на Кавказе есть авторы, балующиеся пером и сочиняющие фантастические романы, где у героев иностранные имена и все происходит в весьма абстрактном городе. А писать о том, что нас окружает — страшно, от этого хочется закрыться, спрятать голову в песок. Я, правда, тоже не люблю чернуху, поэтому в стон и кликушество не впадаю, обыгрываю нашу реальность с юмором.

«Человек не защищен ни в рамках светского государства, ни в рамках шариатского права»

— Интересно наблюдать в нашей стране откат молодежи в традиционность: молодые люди более консервативны, чем их родители. Например, в Татарстане все больше мусульманок в платках и закрытых платьях и даже хиджабах, в Сети появляются паблики для мусульманок и про нравственность, проходят разные мероприятия, посвященные нравственности и традиционным ценностям семьи. Это все противопоставляется современному миру, в котором аборты, разводы и матери-одиночки.

— Это удивительный фьюжн традиционного содержания и современных технологий. На Кавказе то же самое. Бесконечные паблики, приложения, модные тенденции. Но проблема в том, что не работает ни та, ни другая ситуация. Человек не защищен ни в рамках светского государства, ни в рамках шариатского права, потому что оно тоже не действует в полной мере. Получается такое выборочное право: когда это выгодно обществу и мужчинам, женщина — мусульманка, а когда нужно соблюдать ее права или платить ей необходимые контрибуции во время развода, или мужчина не может ее обеспечить, все это решается по светскому закону. В рамках шариатского права на бумаге некоторые права женщины (не все, конечно) защищены прекрасно, но на практике мало кто это соблюдает. И получается, что женщина и пашет, и появляется в обществе мужчин одна, и содержит семью, и таскает тяжести. Но при этом надо, чтобы на ней был хиджаб и чтобы она молилась и была скромной. То есть выходит, что мы носим все на себе. Это неправильно.

Проблемы общественного характера и протесты рождаются из-за неработающей светской системы. Молодежь бросается в религию, ищет там спасения. Но часто даже юридически это с трудом сочетается. Поэтому появляется такое ситуативное право, как в Дагестане: в разных бытовых ситуациях — надо поставить плитку на тротуаре, столкнулись машины, кто-то поссорился — выбирают либо светский институт, либо муллу, потому что его быстрее позвать, чем ДПСника, который будет выписывать штраф. Мулла быстро сделает бисмиллях, ты ему платишь меньше. Но в итоге получается такой винегрет и чехарда, что я не уверена, что это нормальная ситуация. А еще дело усугубляют так называемые КТО и беззакония федеральных силовиков в отдельно взятых селах. И зло порождает зло.

— Какие традиции в отношениях мужчины и женщины в Дагестане еще живы, а какие уже уходят?

— В Дагестане много разных народностей, и все зависит от того, какое это селение, вершина, равнина. Есть разница в ритуалах, в том числе ухаживания, заключения брака, вплоть до того, кто оплачивает свадебное платье: у лезгин — жених, у аварцев — невеста. Такого рода вещи проецируются на современность и все смешивается. В том числе отношение к добрачному сексу, шантаж по отношению к женщинам, который, к сожалению, тоже расцветает. С усилением технологий у всех есть камеры, появился чеченский паблик «Карфаген», где публикуются данные на девушек и женщин, которые якобы ведут себя неправильно, подвергается угрозе их личная неприкосновенность. Подобные паблики есть и в Дагестане. И это часто делают мужчины, которые сами не блещут моральной чистотой. Парни идут по улице, видят девушку в узкой юбке, тут же начинают снимать, выкладывать в сообщество, например, «Нетипичная Махачкала». И весь этот мусор и шлак с именами и адресами, сплетнями выплескивается в Сеть. И часто это под эгидой мусульманского мировидения, что надо женщин держать в узде. Это тоже расцветает, но при этом много позитивного. Происходит модернизация. Люди уже и по интернету знакомятся. Иногда традиции и новые технологии красиво сочетаются.

«Замуж выходить просто ради того, чтобы была семья, мне совсем не хочется. Замуж — дело нехитрое, а вот найти близкого друга и настоящего партнера по жизни — почти так же нереально, как сорвать джекпот. Так что комфортнее одной»

«Я надеялась, что дагестанская молодежь поймет, что не нужно бояться писать о том, что нас окружает»

— А что происходит в литературном процессе Дагестана?

— Есть национальные поэты, которые пишут на своих языках. Это люди пожилые, еще члены Союза писателей Дагестана. Союз писателей существует, его возглавляет преемник Расула Гамзатова, хороший аварский поэт Магомед Ахмедов. Я не могу читать и писать на всех дагестанских языках, только на аварском, и делаю это нерегулярно. Есть интересные авторы, но нельзя сказать, что это мощный литпроцесс, да и школа перевода хромает.

Что касается русскоязычных авторов, тут вообще почти ничего не происходит. Раньше в Дагестане наблюдалось какое-то движение, молодежь собиралась, читала стихи. Поэтическая традиция в Дагестане древняя, там есть авторские тексты, насчитывающие века. Авторская проза советского времени — это новый искусственный формат, и современных представителей, которые делали бы что-то интересное в прозе, совсем нет. Пожалуй, очень интересным можно назвать Газимагомеда Галбацова, который в начале 90-х писал и на русском, и на аварском, его сравнивали с Пелевиным. Но его уже нет в живых. Это единственный, кого можно назвать. Остальное — случайные тексты. Но в поэзии есть пара поэтов, живущих в Москве — Фазир Джаферов и Вадим Керамов. Они работают в суфийском ключе, переводят.

Но, может, и у нас когда-нибудь будет, как в Казани. Когда я начинала эту историю с псевдонимом, у меня было оптимистическое предположение, что дагестанская молодежь поймет, что можно писать о том, что нас окружает, и не надо этого бояться. Хватит уже о драконах и рыцарях. Но пока не произошло.

— Ваша личная жизнь устроилась по традиционным канонам?

— Пока, с точки зрения приверженцев традиционных ценностей, она не устроилась вовсе — ни семьи, ни детей. Ни парней, ни курей. Моя мама, конечно, мечтает, что я быстренько схожу в банк спермы и рожу кого-нибудь для себя, но я этого делать не стану. Да и замуж выходить просто ради того, чтобы была семья, мне совсем не хочется. Замуж — дело нехитрое, а вот найти близкого друга и настоящего партнера по жизни — почти так же нереально, как сорвать джекпот. Так что комфортнее одной.

Кстати, за этот комфорт пришлось побороться. Обычно, если ты из хорошей кавказской семьи и у твоих родителей есть связи, тебе предлагают варианты, за кого выйти, вас знакомят, есть тетушки, которые это все устраивают, и если ты не делаешь лишних телодвижений, у тебя нормальная репутация, ты не гуляешь после девяти вечера, не появляешься на танцульках, все хорошо. Ты встраиваешься в эту модель, не всегда, кстати, патриархальную, потому что часто потом семьи куда-то уезжают или у них вполне передовые отношения и убеждения. Но их все равно в свое время свели родственники.

Вот и у меня такие кандидаты в женихи были, пусть и не так много, как в более традиционных семьях. Я совершила кощунство и не далась. Зато у меня возник московский русский ухажер, москвич из музыкальной семьи, да еще и поэт, я ему долго отказывала, говорила, что ему никто и никогда не разрешит на мне жениться. К моему удивлению, он не побоялся. Обычно все московские молодые люди очень пугались, когда я говорила, что из Дагестана. Я этим пользовалась, чтобы они не приближались. А этот не побоялся, пошел к родителям.

В итоге мне удалось сбежать из душной дагестанской системы к поэту, как в политубежище. Дома было слишком плохо. Шаг вправо, шаг влево — расстрел. Тотально враждебная атмосфера. С одной стороны меня выживали из гнезда, а с другой стороны жить одной — воспрещалось, только замуж. Конечно, только за аварца, желательно «из своего района». При этом мама видела, что с нормальным дагестанским мужчиной у меня не сложится — я пишу, я не религиозна, я не супермастер в готовке хинкала и чуду. В общем, слишком странная. В итоге с грехом пополам меня отпустили за москвича, и я получила свободу.

Вскоре, конечно, мой брак по-дружески и гармонично распался — мы с экс-супругом были слишком разных мировоззрений, в том числе политических. Он гомофоб-государственник, я — либерал. И вместе с разводом я получила индульгенцию. Потому что к дагестанской разведенной женщине гораздо меньше требований, чем к незамужней. Будучи разведенной, я имею больше прав, и мне гораздо меньше дела, что обо мне подумают и скажут. А вот родителям пришлось принять огромный удар, им звонили и обвиняли, что они неправильно вырастили дочь. Я им благодарна, что они все-таки решились меня отпустить и не стали закручивать гайки, иначе я была бы очень несчастна.

«Как бывший критик, я понимаю, что всегда есть соблазн разложить все по ящикам, дифференцировать, наклеить лейблы на писателей, выстроить по шеренгам. Но мне как пишущему человеку, совсем не хочется куда-то встраиваться». Фото litschool.pro

— А в российской литературной среде вообще есть какая-то конкуренция между писателями-женщинами и писателями-мужчинами?

— Мне кажется, негласно есть. Я это на себе чувствую. Особенно странно, когда на конференциях или во время публичных дискуссий какие-то мужчины-писатели, представляя меня, говорят не о моей прозе, а что-то о внешности или о характере: «Вот наша симпатичная писательница». То есть презентация женщины-писателя получает такой немножко сексистский уклон — как эстетического объекта. Это немного странно. Но, к счастью, не так уж распространено. Кстати, поэтому еще я и брала псевдоним. И я бы продолжила эту литературную мистификацию, но, по условиям премии «Дебют», я должна была лично получить и выйти на сцену.

— А женский менталитет как-то отражается на труде писателя?

— Это предмет стольких дискуссий! На некоторых из них я даже была. В жюри премии «Дебют» был писатель Александр Иличевский, автор удивительно густой прозы. Узнав о моем авторстве, он начал перечитывать мою повесть с целью найти признак женского пера. И там была сцена свадьбы, когда танцоры передают друг другу палочку, украшенную тафтой. И он воскликнул: «Мужчина-писатель никогда бы не упомянул название этой ткани!» Есть еще такое мнение, что мужчины пишут более коротко и динамично. Поэтому мой слог называли мужским. В качестве похвалы постоянно приводили, что у меня не женская тягомотина с бесконечными прилагательными, что все динамично, аскетично, выпукло, брутально. Тогда как женскую прозу (была еще такая серия) относят больше к массовой литературе. Но на практике мы знаем, что есть женщины, которые пишут, как мужчины, и есть мужчины, которые пишут, как женщины, затрагивают темы любви, семьи, измен, любовных треугольников, могут использовать массу прилагательных и упомянуть не только тафту, но и капрон. И есть женщины, которые затрагивают философские и политические темы. Но стереотипы никуда не уходят, и они есть во всех странах.

Есть также течение феминистской литературы. Но она тоже не совсем независима. Это контрлитература, как бы борющаяся со всеми гендерными установками, но она в свою очередь тоже попадает от них в зависимость. Самое лучшее, когда ты свободен от всех этих лекал, от отношения к ним, просто остаешься собой и пишешь то, что тебе интересно, не думая, будет это воспринято как женское или как мужское.

Если говорить только о моей прозе, то «Жених и невеста» — это в том числе женский ракурс. Впервые, потому что до этого количество мужских персонажей у меня превалировало, это был мужской мир, мужское поле.

Как бывший критик, я понимаю, что всегда есть соблазн разложить все по ящикам, дифференцировать, наклеить лейблы на писателей, выстроить по шеренгам. Но мне как пишущему человеку, совсем не хочется куда-то встраиваться.

«Об отделении Кавказа от России: будет только хуже, лучше не затевать»

— В романе «Праздничная гора» вы описываете ситуацию, когда Кавказ отделяется от России. Можете кратко описать гипотетические последствия подобного сепаратизма?

— Тему отделения Кавказа я вывела из общественного пространства. Ну была салафитская идея, они считали, что есть Тагут, воплощение зла, светское государство, откуда вся коррупция и беззаконие. И надо отделиться в государство с шариатским правом, где ворам будут отрубать голову, не будет никакой клановости, все будет утопично и прекрасно. А в идеале — не просто государство, а мировой халифат, в котором имарат Кавказ будет одной из богоугодных провинций. Такая же сепаратистская идея исходила от русских националистов, которые говорили: «Хватит кормить Кавказ». Были и либералы, которые повторяли, мол, вот Чечня хотела независимости, теперь часть дагестанцев, дайте уже им свободу, не будем имперцами.

«Получается, что лучше сохранить какой-никакой мир и найти какие-то способы что-то менять эволюционно, изнутри, с места, не дожидаясь инициативы из Москвы, но и не кидаясь в сторону Саудии. Пока мы не научились это делать, пока мы слабы, пассивны и инертны»

Но на практике ясно, что независимости быть не может. Вот Татарстан и вовсе находится физически в центре России, ему очень сложно быть островом. А Кавказ тоже окружен разными влиятельными силами — и Турция, и арабские стран. Пока, без внутреннего развития, без крепкого гражданского ядра, без демократического мозга, невозможно отгородиться. Все равно кто-то будет на тебя влиять, и влияние это будет более разрушительным. Потому что когда ломаются все институты, которые импортируются из Москвы, и на их месте не созданы новые, получается гражданская война, много крови и несправедливости. И мусульманская верхушка, которая ратовала за справедливость, начинает действовать по тем же самым моделям, вводит коррупцию, занимает лучшие места. И устраивает диктатуру по типу ИГ (запрещено на территории РФ).

Получается, что лучше сохранить какой-никакой мир и найти какие-то способы что-то менять эволюционно, изнутри, с места, не дожидаясь инициативы из Москвы, но и не кидаясь в сторону Саудии. Пока мы не научились это делать, пока мы слабы, пассивны и инертны. С другой стороны, в нас просыпается мощная пассионарность, когда дело доходит до деструкции, до ломания и противостояния. Вообще, если говорить о романе «Праздничная гора», его сложно пересказать. Плоско получится.

А вот новый роман «Оскорбленные чувства» — это уже выход куда-то в другое измерение. В какое? Ответит мой читатель, встречи с которым я очень жду.

Наталия Федорова, фото vk.com

Источник : https://realnoevremya.ru/articles/105932-intervyu-s-pisatelem-alisoy-ganievoy