На польском литературном портале Culture.pl вышло большое интервью с Алисой Ганиевой – о литературе, политике, истории и последних её книгах. «Но как при такой кипящей злободневности сохранить художественность — большой вопрос. В «Оскорблённых чувствах» я решила положиться на сюжет, потому что я вообще люблю работать с композицией и сюжетом».

Алиса Ганиева «в образе» Лили Брик. Фото: Молли Таллант

Алиса Ганиева: Очень важно, чтобы мы, люди слова, не молчали [интервью]

#язык и литература

Автор: Игорь Белов

Опубликовано: 2 дек. 2019

Поделиться

0FacebookTwitter

ВВаршаве на Форуме Бориса Немцова-2019 недавно побывала известная российская писательница и общественная деятельница Алиса Ганиева. Об ее книгах и творческих поисках, гражданской активности, «польском сюжете» в романе «Оскорбленные чувства», актуальности Мицкевича и его диалога с Пушкиным для современной России с писательницей побеседовал Игорь Белов.

Молчание — это соучастие

Алиса Ганиева на Форуме Бориса Немцова-2019. Фото: Георгий Кривошеев

Игорь Белов: Наш разговор происходит на форуме Немцова, где обсуждаются перспективы оппозиционного движения в России, проблемы свободы и гражданского общества. Не кажется ли тебе, что настали времена, когда у писателя уже нет права заниматься только «искусством для искусства» и делать вид, что политика его не касается?

Алиса Ганиева: Безусловно, именно это я и чувствую. Репрессии в стране усиливаются, духота сгущается, и все больше ответственности ложится на плечи интеллигенции — прослойки, которая традиционно находилась в оппозиции к власти. Это, кстати, извечно ставилось ей в вину (вспомнить выпады того же Солженицына): дескать, поставь у руля святое правительство, интеллигенты и здесь начнут сволочиться. Им, мол, все равно на кого лаять. И тут мне важно подчеркнуть, что нужен не протест ради протеста, а конструктивная, аргументированная критика каждого силового или чиновничьего непотребства, каждого ущемления граждан. Очень важно, чтобы мы, люди слова, не молчали — пусть даже социальная роль писателя жалка, а литература сейчас — занятие маргинальное.

Вообще, если говорить о гражданской активности писателя, я ее сейчас, к сожалению, не вижу. И то, что делают мои коллеги по правозащитной ассоциации литераторов ПЭН-Москва и Санкт-Петербургскому ПЕН-клубу — глас вопиющего в пустыне. Даже те писатели, которые, казалось бы, все прекрасно понимают, любят порассуждать о том, что политика — грязное дело, что негоже подлинным художникам барахтаться во всей этой «актуальщине» и ломать свои арфы о булыжники действительности. Им кажется, что прямое высказывание дискредитирует писателя. И я, кстати, отчасти с этим согласна, потому что художественный текст скажет неизмеримо больше, чем пост в фейсбуке, статья или радиоэфир...

ИБ: Ты ведь как раз и используешь трибуну художественной прозы — взять хотя бы твой роман «Оскорбленные чувства»...

АГ: Можно использовать и то, и другое. Кроме того, аудитории тут не всегда совпадают. К сожалению, аудитория читателей художественных текстов с каждым годом сокращается. Да и прозу всякий интерпретирует по-своему, и нет уверенности, что читатель это сделает именно так, как хочется автору. И в этом сила литературы. Настоящий текст всегда больше и глубже автора. А кроме того, это очень неоперативно. Когда при тебе хватают человека и волокут в автозак или судят невиновного, нужно реагировать немедленно, а не садиться писать об этом роман...

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Ну да, тем временем человека уже отправят по этапу...

АГ: В общем, это разные задачи. Нельзя быть снисходительным снобом. И потом, любой радиоэфир — это десятки, а то и сотни тысяч людей, любой пост в фейсбуке набирает множество лайков, а тираж книги… Если говорить о легальном бумажном тираже, то это от 2,5 до 5 тысяч экземпляров, это позорный мизер. А еще писатели боятся потерять репутацию, боятся, что их обвинят в самопиаре. Мне это понятно: некоторые мои знакомые (которым все же хватает ума не обвинять меня в том, что я получаю за свою активность те самые пресловутые триста рублей в час от Сороса или Госдепа, которые якобы получают пикетчики на улице), как бы подмигивая, дают мне понять, что я, по их мнению, зарабатываю себе некий символический капитал, рассчитывая на какие-то зарубежные гранты и чуть ли не на Нобелевку.

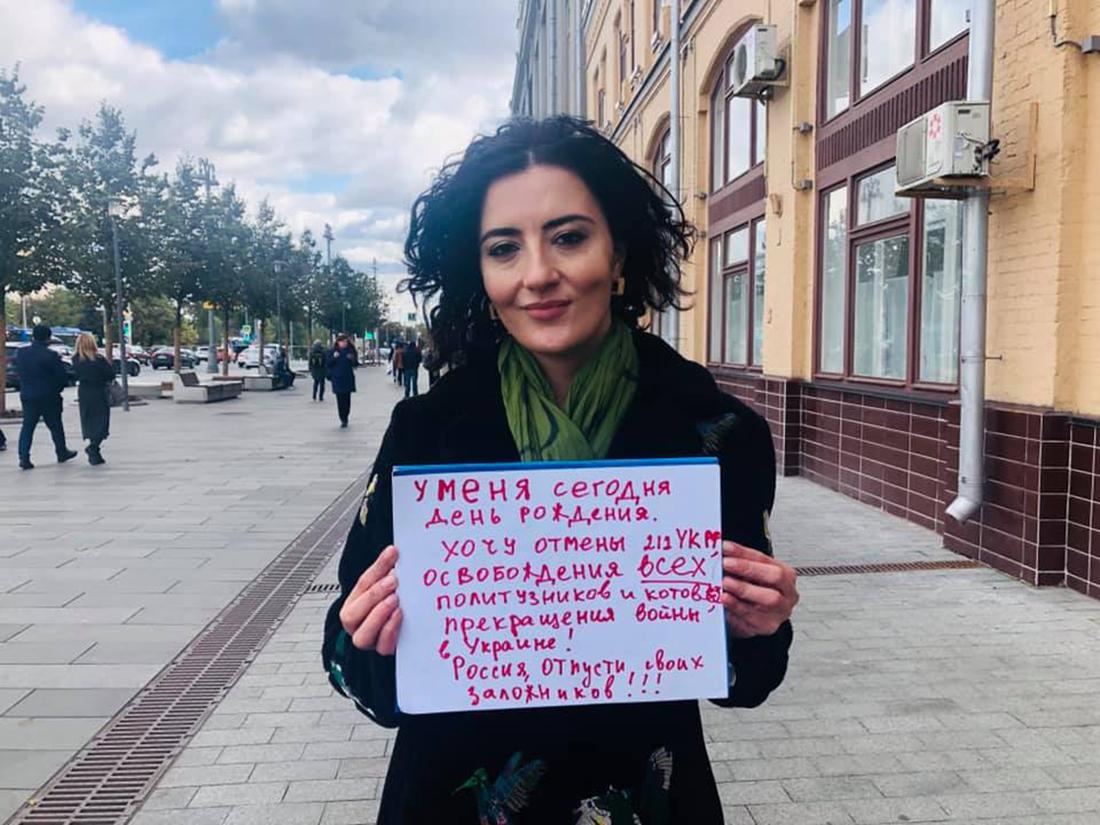

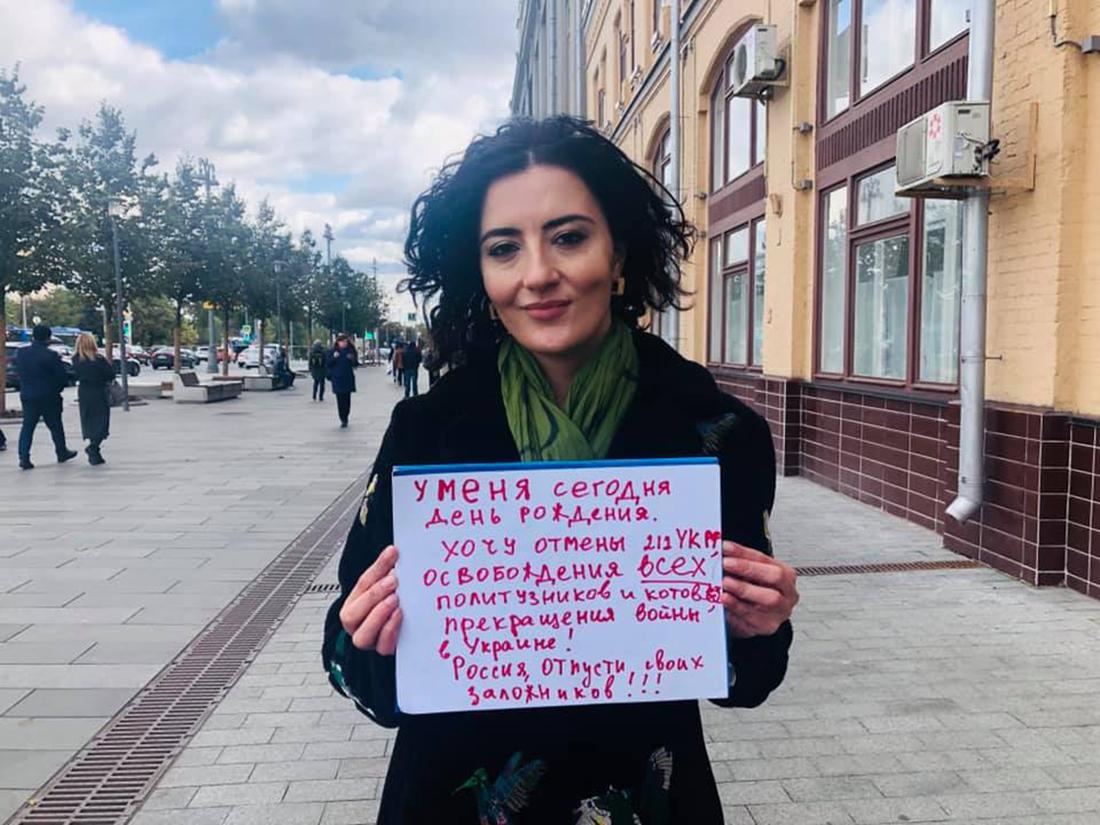

Другие считают, что все это бесполезно, а писатель гораздо ценнее у себя дома за компьютером, чем на улице. Конечно, когда выходишь на улицу с плакатом, понимаешь, что это вряд ли изменит ситуацию, это больше для собственной совести делается. Но потом вдруг замечаешь: эффект на самом деле есть. Взять хотя бы обмен заключенными между Украиной и Россией. Понятно, это произошло не из-за бессрочного пикета, но само это стояние у Администрации президента и в других точках Москвы очень поддерживало тех, за кого стояли. Тут важно и то, чтобы украинцы понимали, что не все россияне одинаковы, что Россия — не какой-то там единообразный Мордор, гомогенное пространство зла, что здесь раздаются разные голоса, и есть люди, которые готовы выходить на улицу, писать письма, как психолог и активист Юлия Самойлова, создавать петиции, как это делает ученый Александр Рекубратский, организовывать и носить передачи, как фотограф Виктория Ивлева и многие другие. Потому что им стыдно за свою страну. И мне вот стыдно.

ИБ: Многие говорят: «как же можно стыдиться собственной страны»?

АГ: Конечно, можно было бы сказать, что страна и государство — это разные вещи. Но страна состоит из миллионов людей, которые молчат, когда надо выйти и что-то сказать, или слушают телевизор, хотя стоило бы выкинуть его на помойку. Молчание — это самое страшное. Я сама ловлю себя на том, что до последнего времени мне не приходило в голову выразить свое возмущение в публичном пространстве. Поводов сказать «Хватит!» и в нулевые было множество, но я возмущалась про себя. А все потому, что у нас нет культуры гражданского протеста и выход на улицу все еще воспринимается как эксцентрика, как удел городских сумасшедших, хотя, к счастью, в последние месяцы это стало меняться.

История показала, что любое молчание — это соучастие, которое приводит к катастрофе, пусть и отсроченной.

А что касается стыда... Даже наша система, хоть на словах считает себя правой, многого стыдится, и потому многое скрывает. Например, правду о наших военных на востоке Украины. Скрывает, что у нас нет независимого суда. Это такая постмодернистская ситуация с постоянным враньем, когда демократические институты вроде бы есть, но при этом их нет. Краснеют, сознавая свое вранье, свидетели обвинения по сфальсифицированным, политически мотивированным уголовным делам (Московское дело, дело Кости Котова, дело «Сети», «Нового величия», Юрия Дмитриева, «крымских диверсантов», «ростовских мальчиков» и т. д.) Стыдятся подкупленные рабы-прокуроры. Стыдятся, но сажают. На закате СССР все понимали правила игры и ни во что толком не верили. При этом тогда были откровенно политические статьи в УК и политические узники, которые все таковыми признавались. Сейчас такие статьи тоже есть, но они официально не считаются политическими. У нас «нет» политзаключенных, но есть статья против экстремизма, так называемая «дадинская» статья, появляются новые, вроде «неуважения к власти», но все это подается как общемировая практика.

Оскорбленные чувства

Обложка романа Алисы Ганиевой «Оскорбленные чувства». Фото: пресс-материалы издательства

Обложка романа Алисы Ганиевой «Оскорбленные чувства». Фото: пресс-материалы издательства

ИБ: Действие твоего романа «Оскорбленные чувства» происходит в провинциальном российском городе. Там царит кафкианская атмосфера: эпидемия доносов и обысков, насаждение «духовных скреп», борьба с инакомыслящими... Откуда в современной русской жизни столько абсурда?

АГ: Он не возник на пустом месте — мы не успели его избыть в 90-е, времени не хватило. Не были изжиты старые травмы, не проработана тема ГУЛАГа и репрессий... А сейчас все ключевые архетипы нашей истории XX века возвращаются, но в несколько карикатурном обличье, и это одновременно и смешно, и страшно. Наши судебные слушания, процессы над оппозицией — это просто какая-то безумная пьеса Ионеско, при этом ее участники заранее знают исход дела, знают, что все заранее предрешено, и играют в этом спектакле абсурда роль статистов. Полицейские подмигивают осужденным — мол, сами понимаете, работа у нас такая, мы люди маленькие, но душой-то мы с вами. И вот эти «маленькие люди», с одной стороны, и интеллигенция, которая, за малым исключением, словно воды в рот набрала, с другой, и создают эту диковинную реальность. Писать о ней сложно, и я понимаю, почему мало кто за это берется. Казалось бы — такой богатый материал, садись и записывай, даже сочинять ничего не надо...

ИБ: Клондайк сюжетов!

АГ: Да, и поэтому мне кажется, что для «Театра.doc», вообще для жанра вербатим, это интереснейшее в каком-то смысле время (если не считать постоянные полицейские облавы на этот единственный в России независимый театр). Но для меня, как для прозаика, это дополнительный вызов, поскольку сама реальность настолько художественна и абсурдна, что ее очень трудно переиграть.

ИБ: Тебе удалось не исказить эту реальность в романе, получился замечательный художественный эффект.

АГ: Мне хотелось сохранить то, что критик Наталья Иванова называет «литературным веществом». Но как при такой кипящей злободневности сохранить художественность — большой вопрос. Я решила положиться на сюжет, потому что я вообще люблю работать с композицией и сюжетом.

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Одного из героев романа «Оскорбленные чувства», школьного учителя, преследуют за то, что он рассказал на уроке правду о пакте Молотова-Риббентропа и вторжении СССР в Польшу в сентябре 1939 года. Это реальный случай?

АГ: В российском Уголовном кодексе есть статья «Реабилитация нацизма», предусматривающая наказание до пяти лет тюрьмы, в том числе за публичное «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». В эти «ложные сведения» теперь включается по сути и критика пакта Молотова-Риббентропа, который Верховный Совет СССР осудил еще в 1989-м и который наш МИД на днях презентовал чуть ли не как победу советской дипломатии. Роман вышел еще до всей этой свистопляски, но не нужно быть футурологом, чтобы почувствовать настроения, витающие в нашем воздухе.

Это так называемая «спящая» статья, так что сюжетная линия (пока что) абсолютно художественна. Хотя прецеденты уже случались. Взять хотя бы нашумевшую историю, когда крымскую учительницу Алию Кенжалиеву пытались привлечь по этой статье за... стихотворение, в котором она всего лишь выразила свое — несколько критическое — отношение к пышным торжествам 9 мая, к навязчивому милитаристскому душку в современной средней школе... Ей пытались вменить в вину «упаднические настроения», прямо как в советское время, представляешь? А еще у нас нельзя ставить на одну доску Гитлера и Сталина. Сталин, как известно, так и не развенчан, скорее наоборот.

ИБ: Всему цивилизованному миру давно известно, что эти два режима — близнецы-братья.

АГ: Мне в юности тоже казалось, что эта тема закрыта навсегда, ведь столько было свидетельств, мемуаров, архивных документов. Чего тут еще доказывать. Сталин сознательно уничтожал крестьянство, интеллигенцию, старых большевиков... Но с культом вовсе не покончено. Ни в 50-е, после ХХ съезда, ни в 90-е после распада СССР. Тараканьи усища Сталина все еще торчат изо всех щелей. И теперь, когда Великая Отечественная война стала нашей главной национальной идеей, народу деликатно внушают, что есть некая незримая связь между генералиссимусом Сталиным, победителем Гитлера, и нынешним верховным главнокомандующим, как бы наследующим великую Победу. Поэтому говорить о близости Сталина и Гитлера в России стало неудобно, даже преступно. Историки тоже оказались под ударом — ты помнишь, конечно, как был уволен директор государственного архива, опубликовавшего документы о том, что подвиг 28 панфиловцев был фактически придуман журналистами «Красной звезды». Отношение к истории стало очень опасной темой. И уж, конечно, ни в какие ворота не лезет это поклонение памятникам Сталина, возложение к ним цветов. Мне сложно себе представить, чтобы в Германии стояли памятники Гитлера. В «Оскорбленных чувствах» появляется учитель истории Сопахин, которого по доносу тут же берут в оборот.

«Золотой сентябрь», или Нападение на Польшу в фольклорном обличье

Вторжение Красной Армии на восточные территории Польши в сентябре 1939 года официально именовалось в СССР «освободительным походом». Пятьдесят с лишним лет советская историография настойчиво твердила: народы Западной Украины и Западной Беларуси получили свободу от «гнета польских панов».Читать дальше

Читать дальше

Колониальная литература, написанная туземцем

Алиса Ганиева. Фото: Анастасия Данилюк

ИБ: Перенесемся ненадолго из Варшавы на Кавказ, в твой родной Дагестан. Публикацией романа «Оскорбленные чувства» ты как бы закрыла кавказскую тему в своем творчестве?

АГ: На самом деле разрыва между моими предыдущими книгами и «Оскорбленными чувствами» нет. И там, и там Россия, со своими проблемами и язвами. Просто мои романы о Кавказе воспринимались в России в контексте национальных литератур, примерно как проза Искандера или романы русских классиков о Кавказе. То есть такая немного колониальная литература, только написанная туземцем, изнутри. Думаю, что многие похвалы в мой адрес были отчасти связаны с этим, что меня никак не радовало. Даже русские либералы считают, что Кавказ — не Россия. У них там, мол, свои порядки, и этим объясняются многие ужасы, которые там творятся: и внесудебные казни, и «убийства чести», и женское обрезание, и многое другое. Хотя все эти ужасы порождены как раз отрывом местных сообществ от собственных культур и корней. Об этом хаосе из традиций, архаики и глобализации — мои романы «Праздничная гора» и «Жених и невеста».

Но Северный Кавказ — лакмусовая бумажка России. Многие тамошние, казалось бы, сугубо специфические проблемы вроде клановой коррупции и салафитского подполья были рождены в Москве. Кавказ наглядно тестирует разные сценарии будущего России: там есть зерна чудовищной автократии, и мы это видим на примере нынешней Чечни, а с другой стороны — есть давние демократические традиции и природная предприимчивость, благодаря которым Дагестан при полном постсоветском коллапсе федеральных институтов не скатился в клоаку депрессии. Там, к примеру, больше свободы печати и слова, чем в любом другом российском регионе, по крайней мере, так было еще несколько лет назад. И это несмотря на бесконечные убийства журналистов и силовые налеты на газетные редакции. Бессовестно сляпанное дело журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева — часть повсеместного процесса притеснения свободных медиа, но они все еще есть.

Алиса Ганиева на встрече с читателями. Фото из архива писательницы

ИБ: Тяжело было уйти на новую территорию?

АГ: Я понимала, что лишаю себя многих козырей. Но мне важно развиваться, попробовать, так сказать, играть без ферзя. Мои предыдущие книги нравились лингвистам, поскольку я отразила в литературе феномен русского языка на Кавказе, языка уличного, сленгового, грязного. Никто до меня, кажется, этим не занимался. И вот от этой экзотики я отказалась. Раньше я работала на контрасте нейтрального авторского языка и колоритных диалогов на «дагестанском русском», встречались пассажи, стилизованные под отрывки из газет, фрагменты фольклорного повествования, кондового соцреалистического романа и даже графоманские стихи, написанные одним из моих персонажей (онегинской строфой!)

Новый роман в языковом смысле монолитен и в то же время он импрессионистичнее, что ли. Впрочем, и здесь я обращаюсь к редким русским диалектизмам, страшно взволновавшим мою южнокорейскую переводчицу — она решила, что это какие-то ужасные ругательства.

ИБ: Кого ты считаешь важными для тебя писателями? Мне кажется, что тебе близка русская проза 20-х — Пильняк, Катаев, Олеша, Булгаков...

АГ: Сложный вопрос... В «Оскорбленных чувствах» определенное влияние писателей южнорусской школы 20-х, безусловно, есть. Ты верно угадал — это они, все тобой перечисленные, особенно Олеша. Я поддаюсь их влиянию сознательно, поскольку чувствую некую перекличку — они ведь тоже жили в переломную эпоху.

В моих «дагестанских» текстах кто-то из критиков улавливал интонацию Бабеля, кому-то слышался голос Платонова. Кому-то — Искандера. Понятно, что подсознательно каждый пишущий слышит голоса многих гигантов-классиков, но явно я ни на кого не ориентировалась. Свой стиль мне приходилось изобретать на ходу.

ИБ: Ты чувствуешь себя писателем с двойной идентичностью?

АГ: Наверное, в смысле писательства у меня двойной идентичности никогда и не было. Аварский язык — мой первый, «молочный» (причем не литературный). Но весь мой культурный багаж — русский. Мои земляки-ровесники уже почти не владеют родными языками даже на бытовом, разговорном уровне. Это актуальная проблема для Дагестана: внуки почти не общаются с бабушками и дедушками, поскольку друг друга не понимают. Языки вымирают на наших глазах. Это происходит по всей России, вспомнить хотя бы акт самосожжения удмуртского профессора Разина.

Ее Лиличество Брик

Алиса Ганиева. Фото: Молли Таллант

ИБ: Не могу не спросить о твоей новой книге «Её Лиличество Брик на фоне Люциферова века». Ты обратилась к жанру нон-фикшн, написав биографию Лили Брик... Почему именно она?

АГ: Это частый вопрос — дескать, чем же она замечательна? Скоро эта книга будет переиздана в серии «Жизнь замечательных людей», и это, конечно, многих раздражает. Про Лилю Брик часто говорят: да она профурсетка, она Маяковского в могилу свела... Есть критики, которые упрекают меня, что я слишком много внимания посвящаю частной жизни Лили Брик, якобы копаясь в грязном белье (тогда как эта женщина вся и состояла из частной жизни, ее частная жизнь и была ее творчеством).

Лиля Брик интересна мне как живой свидетель и соучастник ХХ века, а вовсе не потому, что она жила с двумя мужчинами. Любовь Менделеева тоже жила, да и многие тогда так жили. Но Лиля прожила очень интересную и долгую жизнь, она была собеседницей великих, она вдохновляла не только Маяковского, но и много кого еще: Тышлера, Кулешова, Параджанова, Ив Сен-Лорана, Вознесенского, Пабло Неруду... Все успели ей что-то посвятить, что-то о ней сказать, написать портрет, потерять голову. Значит, была в ней какая-то магия, бешеная харизма, грандиозное обаяние, чего не передают ее фотографии. Лиля Брик была человеком со вкусом, она была талантлива в распознавании одаренных и гениальных людей, и в этом и заключался ее редкий дар.

Алиса Ганиева. Фото: Молли Таллант

ИБ: Почему на эту книгу так нервно отреагировали критики из консервативно-почвеннического лагеря?

АГ: Критикой это назвать сложно. Мне бы очень хотелось прочитать профессиональную рецензию. Пусть я что-то узнаю о своих промахах. Но пусть это будет сделано аргументированно, без перехода на личности, без сюсюканья и фамильярности. Тогда это будет здорово. Но даже если отбросить всю эту почвенническую клоунаду и прочесть обычные рецензии, там тоже царит недоумение — критики не знают, на какую полку меня поставить.

ИБ: Но это, наверное, хорошо.

АГ: Может и хорошо, но критикам сложно, они не знают, с кем меня сравнить. «Оскорбленные чувства» отнесли к жанру сатиры. И сразу же возникли претензии — зачем эта современность, словно сошедшая со страниц фейсбука. Словно все забыли, что это, вообще-то, наша литературная традиция. «Анна Каренина» и «Воскресение», многие романы Тургенева — это суперактуальные по тем временам тексты. И никто этого тогда не стеснялся. Еще многих раздражает, что я как бы зашла не на свою территорию. Писала бы про свой Дагестан, а я, видишь ли, пишу про русскую провинцию. И откликаюсь на повседневную реальность, когда это немодно. И ладно бы еще сочинила роман о бравых командирах ЛНР и ДНР или, допустим, о воскресающих под триколорами крымчанах — тогда бы сразу угодила в фавориты. Но нет, я ударяюсь в «либеральные клише» — любимая фраза моих хулителей! За такое по головке не погладят и премию не дадут.

ИБ: Кстати, по поводу либеральных клише. Ты дебютировала в начале нулевых...

АГ: В качестве критика. А как прозаик — десять лет назад.

ИБ: Как получилось, что многие твои коллеги, будучи еще людьми сравнительно молодыми, ушли в консервативный лагерь? Шаргунов, Захар Прилепин, ставший рупором «нового консерватизма». Не одиноко ли тебе среди твоего поколения?

АГ: Все эти люди в «нулевые» годы были леваками, радикалами, бунтовщиками. Писали романы о мятеже, об одиночестве, о сплочении молодежи, причем с левацких или, наоборот, ультра-консервативных позиций, как Денис Гуцко, у которого в одной книге герои, словно фадеевские молодогвардейцы, борются с корпорациями и казино. Они не сделались большими консерваторами, просто политический мейнстрим вдруг перекочевал на их сторону. Мне кажется, что какие-нибудь Лимонов с Прохановым почувствовали себя немного по-дурацки — они были радикалами, а тут вдруг радикалами стали все (вожди, депутаты, министры). И то, что было маргинальной ересью, вдруг стали печатать на страницах «Известий» и «Российской газеты», да и президент страны вдруг заговорил на этом пацанском языке подростковой игры в войнушку. ДНР и ЛНР — это лимоновско-прохановские больные фантазии, которые с легкой руки еще одного литератора Суркова вдруг стали воплощаться в жизнь.

Ваша честь, вы преступник!

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Я в связи с твоей общественной деятельностью все чаще вспоминаю Наталью Горбаневскую. Она тоже была писательница. И в августе 68-го вышла на площадь с протестом...

АГ: О, это был, конечно, суперпоступок! Надо сказать, что никакой связи я не вижу, — во-первых и время совсем не то (2019-й все же — не 1968-й), да и моя гражданская активность на фоне того, что делают многие другие неравнодушные люди в России — ничтожна. Что до Горбаневской, самое удивительное, что тогда нашлись люди, которые ее осуждали за… невнимание к собственным детям — дескать, отправилась протестовать, бросив их на произвол судьбы.

ИБ: Ну, одного все-таки не бросила, взяла с собой прямо на Красную площадь в коляске...

АГ: И точно такие же упреки раздаются в адрес сегодняшних активистов — дескать, а как же семья, а как же дети? Вспомним хотя бы случай с Сергеем Фоминым, который пришел на митинг с ребенком своих знакомых. Конечно, риск, на который пошла Горбаневская был куда более серьезным. Но уровень страха сейчас примерно такой же, как и тогда.

ИБ: Ты крикнула судье, вынесшему приговор по делу Константина Котова: «Ваша честь, вы преступник!» Ты, хрупкая молодая женщина, выступаешь против Левиафана —огромной, жестокой системы. Тебе не бывает страшно?

АГ: Я бы не назвала это страхом. Нет, это не страх. Тем более, что я не одна, и рядом единомышленники. Тут скорее тоска от предсказуемой тупости и несправедливости происходящего, от бездарно потраченного в полицейских участках времени. Страшно, когда тебя пытают электрошоком или угрожают твоим родным. А мне, к счастью, пока ничем не грозили. Страшно, когда рушится привычный мир, и ты не понимаешь, что происходит. А мне вроде бы все понятно: есть полицейские, которые не знают законов, есть вороватое, преступное начальство, есть ручной, послушный суд и есть несколько десятков невинных люди разных возрастов, национальностей и профессий, которым по политическим или бюрократическим соображениям ломают жизнь.

Я вижу, как сейчас на пикеты и на митинги выходит молодежь, которая пока в себе не уверена, потому что элементарно не понимает, что ей можно, а чего нельзя. Мы постыдно мало знаем о своих правах, и зачастую люди, выходящие на митинги, не удосуживаются полистать Кодекс об административных правонарушениях или хотя бы прочесть памятку о задержаниях от ОВД-Инфо. И когда такой человек оказывается в автозаке и его «прессуют», у него начинается паника. Я себя чувствую гораздо более защищенной, чем студенты или люди, живущие не в Москве. Если бы я жила на Кавказе, если бы нигде не публиковалась, а работала, скажем, курьером, все было бы куда жестче. Например, этим летом меня задерживали дважды, и оба раза меня против моей воли оттуда вытаскивали какие-то правозащитники, знакомые. И мне было ужасно стыдно перед остальными задержанными.

Любовь к Польше мне привила Наташа. Разговор с Людмилой Улицкой

О Наталье Горбаневской, любви к Польше, католицизме, связи писательства с генетикой и прогнозах на будущее с писательницей Людмилой Улицкой в Варшаве разговаривает Евгений Климакин.Читать дальше

перейти на страницу темы#язык и литератураперейти на страницу темы#cultureЧитать дальше

Росгвардия задерживает писательницу во время уличной акции протеста. Фото: газета «Коммерсант»

ИБ: Есть ли, по-Твоему, будущее у демократии в России? Мы все чаще слышим разговоры, что россиянам демократия не нужна, потому что у нас менталитет совершенно особенный.

АГ: Об этом часто говорят в том числе и люди с либеральными взглядами — дескать, этот народ неисправим, привык жить при крепостном праве. Или винят во всем татаро-монгольское иго, не позволившее нам стать небольшим европейским государством с демократическими новгородскими традициями. Но мне кажется, что как раз клятые со всех высоких трибун 90-е годы, этот небольшой отрезок времени, за который мы, увы, ничего толком не успели, показывает, что потребность в демократии у людей есть, есть тяга к свободе слова, самовыражения, собраний. Все это есть, и не только у кучки «гнилой интеллигенции»...

ИБ: И что же тогда делать?

АГ: Не нужно изобретать велосипед. Демократические институты давно придуманы, нужно просто начать работать над собой. Да, начинать стоит с себя, со своего страха — это я самой себе говорю. Вот ты спрашивал, не боюсь ли я. На меня в свое время очень большое впечатление произвели слова Олега Сенцова, который, держа голодовку, призывал россиян не бояться. Некоторые кинематографисты, которые долгое время трусили его поддерживать, в конце концов решились и надели футболки с его именем на открытии «Кинотавра». Он об этом узнал и написал кому-то в письме: «Не бояться — это ведь так несложно». И когда делаешь этот первый шаг, ты понимаешь: ничего сверхужасного не случилось, тебя не расстреляли, можно сделать еще один шаг. А еще нужно, чтобы каждый понял, что пенсии, пособия, новые дороги — это не манна небесная, которая сваливается на нас по прихоти царя-батюшки, а создается за наш с вами счет. Что границы между властью и народом условны и прозрачны, что «мы здесь власть», а чиновник, даже самый высший, — наш наместник, и мы имеем полное право его контролировать. Но этого понимания нет — ни у бюрократов, которым кажется, что они вынуждены отстегивать этому «быдлу» деньги из своего кармана, ни у самого народа. Стоит научить людей знать и отстаивать свои права, и тогда, путем самообразования, просвещения, гражданского взросления, освобождения от пут патернализма мы, возможно, к чему-то придем.

ИБ: Мы беседуем в Варшаве. Есть ли в польской литературе какие-то значимые для тебя имена?

АГ: Наверное, это прозвучит несколько банально, но мне очень нравятся стихи Адама Мицкевича, которого я, конечно же, читала только в переводах. Они звучат современно. И я думаю, что было бы очень интересно через диалог Мицкевича и Пушкина проследить столкновение европейского и русского, полуфеодального сознания. Помнишь это стихотворение Мицкевича, в котором он призывает русских людей сорвать с себя оковы?..

ИБ: «...давно ошейник пса не мучает, а тешит, — / он руку вольности кусает, как чужую...» Разумеется, «Друзьям-москалям».

АГ: И это, мне кажется, очень, очень актуальные строчки.

В тридцать лет я понял, что не смогу жить без кино. Олег Сенцов в Торуни

Из польских режиссеров у меня двое любимых — Анджей Вайда и Кшиштоф Кесьлевский. Все мы карлики, стоящие на плечах гигантов. Именно у них я что-то взял для себя. У Кесьлевского мне больше всего нравится «Декалог». А у Вайды — его черно-белое кино. В первую очередь, «Пепел и алмаз», — сказал Олег Сенцов на торуньском кинофестивале TOFIFEST. О встрече с украинским режиссером, почти сразу после освобождения приехавшим в Польшу, рассказывает Владимир Громов.Читать дальше

перейти на страницу темы#киноЧитать дальше

Автор: Игорь Белов

Игорь Белов – поэт, переводчик. Пишет о литературе.

Алиса Ганиева «в образе» Лили Брик. Фото: Молли Таллант

Алиса Ганиева: Очень важно, чтобы мы, люди слова, не молчали [интервью]

#язык и литература

Автор: Игорь Белов

Опубликовано: 2 дек. 2019

Поделиться

0FacebookTwitter

ВВаршаве на Форуме Бориса Немцова-2019 недавно побывала известная российская писательница и общественная деятельница Алиса Ганиева. Об ее книгах и творческих поисках, гражданской активности, «польском сюжете» в романе «Оскорбленные чувства», актуальности Мицкевича и его диалога с Пушкиным для современной России с писательницей побеседовал Игорь Белов.

Молчание — это соучастие

Алиса Ганиева на Форуме Бориса Немцова-2019. Фото: Георгий Кривошеев

Игорь Белов: Наш разговор происходит на форуме Немцова, где обсуждаются перспективы оппозиционного движения в России, проблемы свободы и гражданского общества. Не кажется ли тебе, что настали времена, когда у писателя уже нет права заниматься только «искусством для искусства» и делать вид, что политика его не касается?

Алиса Ганиева: Безусловно, именно это я и чувствую. Репрессии в стране усиливаются, духота сгущается, и все больше ответственности ложится на плечи интеллигенции — прослойки, которая традиционно находилась в оппозиции к власти. Это, кстати, извечно ставилось ей в вину (вспомнить выпады того же Солженицына): дескать, поставь у руля святое правительство, интеллигенты и здесь начнут сволочиться. Им, мол, все равно на кого лаять. И тут мне важно подчеркнуть, что нужен не протест ради протеста, а конструктивная, аргументированная критика каждого силового или чиновничьего непотребства, каждого ущемления граждан. Очень важно, чтобы мы, люди слова, не молчали — пусть даже социальная роль писателя жалка, а литература сейчас — занятие маргинальное.

Вообще, если говорить о гражданской активности писателя, я ее сейчас, к сожалению, не вижу. И то, что делают мои коллеги по правозащитной ассоциации литераторов ПЭН-Москва и Санкт-Петербургскому ПЕН-клубу — глас вопиющего в пустыне. Даже те писатели, которые, казалось бы, все прекрасно понимают, любят порассуждать о том, что политика — грязное дело, что негоже подлинным художникам барахтаться во всей этой «актуальщине» и ломать свои арфы о булыжники действительности. Им кажется, что прямое высказывание дискредитирует писателя. И я, кстати, отчасти с этим согласна, потому что художественный текст скажет неизмеримо больше, чем пост в фейсбуке, статья или радиоэфир...

ИБ: Ты ведь как раз и используешь трибуну художественной прозы — взять хотя бы твой роман «Оскорбленные чувства»...

АГ: Можно использовать и то, и другое. Кроме того, аудитории тут не всегда совпадают. К сожалению, аудитория читателей художественных текстов с каждым годом сокращается. Да и прозу всякий интерпретирует по-своему, и нет уверенности, что читатель это сделает именно так, как хочется автору. И в этом сила литературы. Настоящий текст всегда больше и глубже автора. А кроме того, это очень неоперативно. Когда при тебе хватают человека и волокут в автозак или судят невиновного, нужно реагировать немедленно, а не садиться писать об этом роман...

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Ну да, тем временем человека уже отправят по этапу...

АГ: В общем, это разные задачи. Нельзя быть снисходительным снобом. И потом, любой радиоэфир — это десятки, а то и сотни тысяч людей, любой пост в фейсбуке набирает множество лайков, а тираж книги… Если говорить о легальном бумажном тираже, то это от 2,5 до 5 тысяч экземпляров, это позорный мизер. А еще писатели боятся потерять репутацию, боятся, что их обвинят в самопиаре. Мне это понятно: некоторые мои знакомые (которым все же хватает ума не обвинять меня в том, что я получаю за свою активность те самые пресловутые триста рублей в час от Сороса или Госдепа, которые якобы получают пикетчики на улице), как бы подмигивая, дают мне понять, что я, по их мнению, зарабатываю себе некий символический капитал, рассчитывая на какие-то зарубежные гранты и чуть ли не на Нобелевку.

Другие считают, что все это бесполезно, а писатель гораздо ценнее у себя дома за компьютером, чем на улице. Конечно, когда выходишь на улицу с плакатом, понимаешь, что это вряд ли изменит ситуацию, это больше для собственной совести делается. Но потом вдруг замечаешь: эффект на самом деле есть. Взять хотя бы обмен заключенными между Украиной и Россией. Понятно, это произошло не из-за бессрочного пикета, но само это стояние у Администрации президента и в других точках Москвы очень поддерживало тех, за кого стояли. Тут важно и то, чтобы украинцы понимали, что не все россияне одинаковы, что Россия — не какой-то там единообразный Мордор, гомогенное пространство зла, что здесь раздаются разные голоса, и есть люди, которые готовы выходить на улицу, писать письма, как психолог и активист Юлия Самойлова, создавать петиции, как это делает ученый Александр Рекубратский, организовывать и носить передачи, как фотограф Виктория Ивлева и многие другие. Потому что им стыдно за свою страну. И мне вот стыдно.

ИБ: Многие говорят: «как же можно стыдиться собственной страны»?

АГ: Конечно, можно было бы сказать, что страна и государство — это разные вещи. Но страна состоит из миллионов людей, которые молчат, когда надо выйти и что-то сказать, или слушают телевизор, хотя стоило бы выкинуть его на помойку. Молчание — это самое страшное. Я сама ловлю себя на том, что до последнего времени мне не приходило в голову выразить свое возмущение в публичном пространстве. Поводов сказать «Хватит!» и в нулевые было множество, но я возмущалась про себя. А все потому, что у нас нет культуры гражданского протеста и выход на улицу все еще воспринимается как эксцентрика, как удел городских сумасшедших, хотя, к счастью, в последние месяцы это стало меняться.

История показала, что любое молчание — это соучастие, которое приводит к катастрофе, пусть и отсроченной.

А что касается стыда... Даже наша система, хоть на словах считает себя правой, многого стыдится, и потому многое скрывает. Например, правду о наших военных на востоке Украины. Скрывает, что у нас нет независимого суда. Это такая постмодернистская ситуация с постоянным враньем, когда демократические институты вроде бы есть, но при этом их нет. Краснеют, сознавая свое вранье, свидетели обвинения по сфальсифицированным, политически мотивированным уголовным делам (Московское дело, дело Кости Котова, дело «Сети», «Нового величия», Юрия Дмитриева, «крымских диверсантов», «ростовских мальчиков» и т. д.) Стыдятся подкупленные рабы-прокуроры. Стыдятся, но сажают. На закате СССР все понимали правила игры и ни во что толком не верили. При этом тогда были откровенно политические статьи в УК и политические узники, которые все таковыми признавались. Сейчас такие статьи тоже есть, но они официально не считаются политическими. У нас «нет» политзаключенных, но есть статья против экстремизма, так называемая «дадинская» статья, появляются новые, вроде «неуважения к власти», но все это подается как общемировая практика.

Оскорбленные чувства

Обложка романа Алисы Ганиевой «Оскорбленные чувства». Фото: пресс-материалы издательства

Обложка романа Алисы Ганиевой «Оскорбленные чувства». Фото: пресс-материалы издательстваИБ: Действие твоего романа «Оскорбленные чувства» происходит в провинциальном российском городе. Там царит кафкианская атмосфера: эпидемия доносов и обысков, насаждение «духовных скреп», борьба с инакомыслящими... Откуда в современной русской жизни столько абсурда?

АГ: Он не возник на пустом месте — мы не успели его избыть в 90-е, времени не хватило. Не были изжиты старые травмы, не проработана тема ГУЛАГа и репрессий... А сейчас все ключевые архетипы нашей истории XX века возвращаются, но в несколько карикатурном обличье, и это одновременно и смешно, и страшно. Наши судебные слушания, процессы над оппозицией — это просто какая-то безумная пьеса Ионеско, при этом ее участники заранее знают исход дела, знают, что все заранее предрешено, и играют в этом спектакле абсурда роль статистов. Полицейские подмигивают осужденным — мол, сами понимаете, работа у нас такая, мы люди маленькие, но душой-то мы с вами. И вот эти «маленькие люди», с одной стороны, и интеллигенция, которая, за малым исключением, словно воды в рот набрала, с другой, и создают эту диковинную реальность. Писать о ней сложно, и я понимаю, почему мало кто за это берется. Казалось бы — такой богатый материал, садись и записывай, даже сочинять ничего не надо...

ИБ: Клондайк сюжетов!

АГ: Да, и поэтому мне кажется, что для «Театра.doc», вообще для жанра вербатим, это интереснейшее в каком-то смысле время (если не считать постоянные полицейские облавы на этот единственный в России независимый театр). Но для меня, как для прозаика, это дополнительный вызов, поскольку сама реальность настолько художественна и абсурдна, что ее очень трудно переиграть.

ИБ: Тебе удалось не исказить эту реальность в романе, получился замечательный художественный эффект.

АГ: Мне хотелось сохранить то, что критик Наталья Иванова называет «литературным веществом». Но как при такой кипящей злободневности сохранить художественность — большой вопрос. Я решила положиться на сюжет, потому что я вообще люблю работать с композицией и сюжетом.

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Одного из героев романа «Оскорбленные чувства», школьного учителя, преследуют за то, что он рассказал на уроке правду о пакте Молотова-Риббентропа и вторжении СССР в Польшу в сентябре 1939 года. Это реальный случай?

АГ: В российском Уголовном кодексе есть статья «Реабилитация нацизма», предусматривающая наказание до пяти лет тюрьмы, в том числе за публичное «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны». В эти «ложные сведения» теперь включается по сути и критика пакта Молотова-Риббентропа, который Верховный Совет СССР осудил еще в 1989-м и который наш МИД на днях презентовал чуть ли не как победу советской дипломатии. Роман вышел еще до всей этой свистопляски, но не нужно быть футурологом, чтобы почувствовать настроения, витающие в нашем воздухе.

Это так называемая «спящая» статья, так что сюжетная линия (пока что) абсолютно художественна. Хотя прецеденты уже случались. Взять хотя бы нашумевшую историю, когда крымскую учительницу Алию Кенжалиеву пытались привлечь по этой статье за... стихотворение, в котором она всего лишь выразила свое — несколько критическое — отношение к пышным торжествам 9 мая, к навязчивому милитаристскому душку в современной средней школе... Ей пытались вменить в вину «упаднические настроения», прямо как в советское время, представляешь? А еще у нас нельзя ставить на одну доску Гитлера и Сталина. Сталин, как известно, так и не развенчан, скорее наоборот.

ИБ: Всему цивилизованному миру давно известно, что эти два режима — близнецы-братья.

АГ: Мне в юности тоже казалось, что эта тема закрыта навсегда, ведь столько было свидетельств, мемуаров, архивных документов. Чего тут еще доказывать. Сталин сознательно уничтожал крестьянство, интеллигенцию, старых большевиков... Но с культом вовсе не покончено. Ни в 50-е, после ХХ съезда, ни в 90-е после распада СССР. Тараканьи усища Сталина все еще торчат изо всех щелей. И теперь, когда Великая Отечественная война стала нашей главной национальной идеей, народу деликатно внушают, что есть некая незримая связь между генералиссимусом Сталиным, победителем Гитлера, и нынешним верховным главнокомандующим, как бы наследующим великую Победу. Поэтому говорить о близости Сталина и Гитлера в России стало неудобно, даже преступно. Историки тоже оказались под ударом — ты помнишь, конечно, как был уволен директор государственного архива, опубликовавшего документы о том, что подвиг 28 панфиловцев был фактически придуман журналистами «Красной звезды». Отношение к истории стало очень опасной темой. И уж, конечно, ни в какие ворота не лезет это поклонение памятникам Сталина, возложение к ним цветов. Мне сложно себе представить, чтобы в Германии стояли памятники Гитлера. В «Оскорбленных чувствах» появляется учитель истории Сопахин, которого по доносу тут же берут в оборот.

«Золотой сентябрь», или Нападение на Польшу в фольклорном обличье

Вторжение Красной Армии на восточные территории Польши в сентябре 1939 года официально именовалось в СССР «освободительным походом». Пятьдесят с лишним лет советская историография настойчиво твердила: народы Западной Украины и Западной Беларуси получили свободу от «гнета польских панов».Читать дальше

Читать дальше

Колониальная литература, написанная туземцем

Алиса Ганиева. Фото: Анастасия Данилюк

ИБ: Перенесемся ненадолго из Варшавы на Кавказ, в твой родной Дагестан. Публикацией романа «Оскорбленные чувства» ты как бы закрыла кавказскую тему в своем творчестве?

АГ: На самом деле разрыва между моими предыдущими книгами и «Оскорбленными чувствами» нет. И там, и там Россия, со своими проблемами и язвами. Просто мои романы о Кавказе воспринимались в России в контексте национальных литератур, примерно как проза Искандера или романы русских классиков о Кавказе. То есть такая немного колониальная литература, только написанная туземцем, изнутри. Думаю, что многие похвалы в мой адрес были отчасти связаны с этим, что меня никак не радовало. Даже русские либералы считают, что Кавказ — не Россия. У них там, мол, свои порядки, и этим объясняются многие ужасы, которые там творятся: и внесудебные казни, и «убийства чести», и женское обрезание, и многое другое. Хотя все эти ужасы порождены как раз отрывом местных сообществ от собственных культур и корней. Об этом хаосе из традиций, архаики и глобализации — мои романы «Праздничная гора» и «Жених и невеста».

Но Северный Кавказ — лакмусовая бумажка России. Многие тамошние, казалось бы, сугубо специфические проблемы вроде клановой коррупции и салафитского подполья были рождены в Москве. Кавказ наглядно тестирует разные сценарии будущего России: там есть зерна чудовищной автократии, и мы это видим на примере нынешней Чечни, а с другой стороны — есть давние демократические традиции и природная предприимчивость, благодаря которым Дагестан при полном постсоветском коллапсе федеральных институтов не скатился в клоаку депрессии. Там, к примеру, больше свободы печати и слова, чем в любом другом российском регионе, по крайней мере, так было еще несколько лет назад. И это несмотря на бесконечные убийства журналистов и силовые налеты на газетные редакции. Бессовестно сляпанное дело журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева — часть повсеместного процесса притеснения свободных медиа, но они все еще есть.

Алиса Ганиева на встрече с читателями. Фото из архива писательницы

ИБ: Тяжело было уйти на новую территорию?

АГ: Я понимала, что лишаю себя многих козырей. Но мне важно развиваться, попробовать, так сказать, играть без ферзя. Мои предыдущие книги нравились лингвистам, поскольку я отразила в литературе феномен русского языка на Кавказе, языка уличного, сленгового, грязного. Никто до меня, кажется, этим не занимался. И вот от этой экзотики я отказалась. Раньше я работала на контрасте нейтрального авторского языка и колоритных диалогов на «дагестанском русском», встречались пассажи, стилизованные под отрывки из газет, фрагменты фольклорного повествования, кондового соцреалистического романа и даже графоманские стихи, написанные одним из моих персонажей (онегинской строфой!)

Новый роман в языковом смысле монолитен и в то же время он импрессионистичнее, что ли. Впрочем, и здесь я обращаюсь к редким русским диалектизмам, страшно взволновавшим мою южнокорейскую переводчицу — она решила, что это какие-то ужасные ругательства.

ИБ: Кого ты считаешь важными для тебя писателями? Мне кажется, что тебе близка русская проза 20-х — Пильняк, Катаев, Олеша, Булгаков...

АГ: Сложный вопрос... В «Оскорбленных чувствах» определенное влияние писателей южнорусской школы 20-х, безусловно, есть. Ты верно угадал — это они, все тобой перечисленные, особенно Олеша. Я поддаюсь их влиянию сознательно, поскольку чувствую некую перекличку — они ведь тоже жили в переломную эпоху.

В моих «дагестанских» текстах кто-то из критиков улавливал интонацию Бабеля, кому-то слышался голос Платонова. Кому-то — Искандера. Понятно, что подсознательно каждый пишущий слышит голоса многих гигантов-классиков, но явно я ни на кого не ориентировалась. Свой стиль мне приходилось изобретать на ходу.

ИБ: Ты чувствуешь себя писателем с двойной идентичностью?

АГ: Наверное, в смысле писательства у меня двойной идентичности никогда и не было. Аварский язык — мой первый, «молочный» (причем не литературный). Но весь мой культурный багаж — русский. Мои земляки-ровесники уже почти не владеют родными языками даже на бытовом, разговорном уровне. Это актуальная проблема для Дагестана: внуки почти не общаются с бабушками и дедушками, поскольку друг друга не понимают. Языки вымирают на наших глазах. Это происходит по всей России, вспомнить хотя бы акт самосожжения удмуртского профессора Разина.

Ее Лиличество Брик

Алиса Ганиева. Фото: Молли Таллант

ИБ: Не могу не спросить о твоей новой книге «Её Лиличество Брик на фоне Люциферова века». Ты обратилась к жанру нон-фикшн, написав биографию Лили Брик... Почему именно она?

АГ: Это частый вопрос — дескать, чем же она замечательна? Скоро эта книга будет переиздана в серии «Жизнь замечательных людей», и это, конечно, многих раздражает. Про Лилю Брик часто говорят: да она профурсетка, она Маяковского в могилу свела... Есть критики, которые упрекают меня, что я слишком много внимания посвящаю частной жизни Лили Брик, якобы копаясь в грязном белье (тогда как эта женщина вся и состояла из частной жизни, ее частная жизнь и была ее творчеством).

Лиля Брик интересна мне как живой свидетель и соучастник ХХ века, а вовсе не потому, что она жила с двумя мужчинами. Любовь Менделеева тоже жила, да и многие тогда так жили. Но Лиля прожила очень интересную и долгую жизнь, она была собеседницей великих, она вдохновляла не только Маяковского, но и много кого еще: Тышлера, Кулешова, Параджанова, Ив Сен-Лорана, Вознесенского, Пабло Неруду... Все успели ей что-то посвятить, что-то о ней сказать, написать портрет, потерять голову. Значит, была в ней какая-то магия, бешеная харизма, грандиозное обаяние, чего не передают ее фотографии. Лиля Брик была человеком со вкусом, она была талантлива в распознавании одаренных и гениальных людей, и в этом и заключался ее редкий дар.

Алиса Ганиева. Фото: Молли Таллант

ИБ: Почему на эту книгу так нервно отреагировали критики из консервативно-почвеннического лагеря?

АГ: Критикой это назвать сложно. Мне бы очень хотелось прочитать профессиональную рецензию. Пусть я что-то узнаю о своих промахах. Но пусть это будет сделано аргументированно, без перехода на личности, без сюсюканья и фамильярности. Тогда это будет здорово. Но даже если отбросить всю эту почвенническую клоунаду и прочесть обычные рецензии, там тоже царит недоумение — критики не знают, на какую полку меня поставить.

ИБ: Но это, наверное, хорошо.

АГ: Может и хорошо, но критикам сложно, они не знают, с кем меня сравнить. «Оскорбленные чувства» отнесли к жанру сатиры. И сразу же возникли претензии — зачем эта современность, словно сошедшая со страниц фейсбука. Словно все забыли, что это, вообще-то, наша литературная традиция. «Анна Каренина» и «Воскресение», многие романы Тургенева — это суперактуальные по тем временам тексты. И никто этого тогда не стеснялся. Еще многих раздражает, что я как бы зашла не на свою территорию. Писала бы про свой Дагестан, а я, видишь ли, пишу про русскую провинцию. И откликаюсь на повседневную реальность, когда это немодно. И ладно бы еще сочинила роман о бравых командирах ЛНР и ДНР или, допустим, о воскресающих под триколорами крымчанах — тогда бы сразу угодила в фавориты. Но нет, я ударяюсь в «либеральные клише» — любимая фраза моих хулителей! За такое по головке не погладят и премию не дадут.

ИБ: Кстати, по поводу либеральных клише. Ты дебютировала в начале нулевых...

АГ: В качестве критика. А как прозаик — десять лет назад.

ИБ: Как получилось, что многие твои коллеги, будучи еще людьми сравнительно молодыми, ушли в консервативный лагерь? Шаргунов, Захар Прилепин, ставший рупором «нового консерватизма». Не одиноко ли тебе среди твоего поколения?

АГ: Все эти люди в «нулевые» годы были леваками, радикалами, бунтовщиками. Писали романы о мятеже, об одиночестве, о сплочении молодежи, причем с левацких или, наоборот, ультра-консервативных позиций, как Денис Гуцко, у которого в одной книге герои, словно фадеевские молодогвардейцы, борются с корпорациями и казино. Они не сделались большими консерваторами, просто политический мейнстрим вдруг перекочевал на их сторону. Мне кажется, что какие-нибудь Лимонов с Прохановым почувствовали себя немного по-дурацки — они были радикалами, а тут вдруг радикалами стали все (вожди, депутаты, министры). И то, что было маргинальной ересью, вдруг стали печатать на страницах «Известий» и «Российской газеты», да и президент страны вдруг заговорил на этом пацанском языке подростковой игры в войнушку. ДНР и ЛНР — это лимоновско-прохановские больные фантазии, которые с легкой руки еще одного литератора Суркова вдруг стали воплощаться в жизнь.

Ваша честь, вы преступник!

Алиса Ганиева. Фото из архива писательницы

ИБ: Я в связи с твоей общественной деятельностью все чаще вспоминаю Наталью Горбаневскую. Она тоже была писательница. И в августе 68-го вышла на площадь с протестом...

АГ: О, это был, конечно, суперпоступок! Надо сказать, что никакой связи я не вижу, — во-первых и время совсем не то (2019-й все же — не 1968-й), да и моя гражданская активность на фоне того, что делают многие другие неравнодушные люди в России — ничтожна. Что до Горбаневской, самое удивительное, что тогда нашлись люди, которые ее осуждали за… невнимание к собственным детям — дескать, отправилась протестовать, бросив их на произвол судьбы.

ИБ: Ну, одного все-таки не бросила, взяла с собой прямо на Красную площадь в коляске...

АГ: И точно такие же упреки раздаются в адрес сегодняшних активистов — дескать, а как же семья, а как же дети? Вспомним хотя бы случай с Сергеем Фоминым, который пришел на митинг с ребенком своих знакомых. Конечно, риск, на который пошла Горбаневская был куда более серьезным. Но уровень страха сейчас примерно такой же, как и тогда.

ИБ: Ты крикнула судье, вынесшему приговор по делу Константина Котова: «Ваша честь, вы преступник!» Ты, хрупкая молодая женщина, выступаешь против Левиафана —огромной, жестокой системы. Тебе не бывает страшно?

АГ: Я бы не назвала это страхом. Нет, это не страх. Тем более, что я не одна, и рядом единомышленники. Тут скорее тоска от предсказуемой тупости и несправедливости происходящего, от бездарно потраченного в полицейских участках времени. Страшно, когда тебя пытают электрошоком или угрожают твоим родным. А мне, к счастью, пока ничем не грозили. Страшно, когда рушится привычный мир, и ты не понимаешь, что происходит. А мне вроде бы все понятно: есть полицейские, которые не знают законов, есть вороватое, преступное начальство, есть ручной, послушный суд и есть несколько десятков невинных люди разных возрастов, национальностей и профессий, которым по политическим или бюрократическим соображениям ломают жизнь.

Я вижу, как сейчас на пикеты и на митинги выходит молодежь, которая пока в себе не уверена, потому что элементарно не понимает, что ей можно, а чего нельзя. Мы постыдно мало знаем о своих правах, и зачастую люди, выходящие на митинги, не удосуживаются полистать Кодекс об административных правонарушениях или хотя бы прочесть памятку о задержаниях от ОВД-Инфо. И когда такой человек оказывается в автозаке и его «прессуют», у него начинается паника. Я себя чувствую гораздо более защищенной, чем студенты или люди, живущие не в Москве. Если бы я жила на Кавказе, если бы нигде не публиковалась, а работала, скажем, курьером, все было бы куда жестче. Например, этим летом меня задерживали дважды, и оба раза меня против моей воли оттуда вытаскивали какие-то правозащитники, знакомые. И мне было ужасно стыдно перед остальными задержанными.

Любовь к Польше мне привила Наташа. Разговор с Людмилой Улицкой

О Наталье Горбаневской, любви к Польше, католицизме, связи писательства с генетикой и прогнозах на будущее с писательницей Людмилой Улицкой в Варшаве разговаривает Евгений Климакин.Читать дальше

перейти на страницу темы#язык и литератураперейти на страницу темы#cultureЧитать дальше

Росгвардия задерживает писательницу во время уличной акции протеста. Фото: газета «Коммерсант»

ИБ: Есть ли, по-Твоему, будущее у демократии в России? Мы все чаще слышим разговоры, что россиянам демократия не нужна, потому что у нас менталитет совершенно особенный.

АГ: Об этом часто говорят в том числе и люди с либеральными взглядами — дескать, этот народ неисправим, привык жить при крепостном праве. Или винят во всем татаро-монгольское иго, не позволившее нам стать небольшим европейским государством с демократическими новгородскими традициями. Но мне кажется, что как раз клятые со всех высоких трибун 90-е годы, этот небольшой отрезок времени, за который мы, увы, ничего толком не успели, показывает, что потребность в демократии у людей есть, есть тяга к свободе слова, самовыражения, собраний. Все это есть, и не только у кучки «гнилой интеллигенции»...

ИБ: И что же тогда делать?

АГ: Не нужно изобретать велосипед. Демократические институты давно придуманы, нужно просто начать работать над собой. Да, начинать стоит с себя, со своего страха — это я самой себе говорю. Вот ты спрашивал, не боюсь ли я. На меня в свое время очень большое впечатление произвели слова Олега Сенцова, который, держа голодовку, призывал россиян не бояться. Некоторые кинематографисты, которые долгое время трусили его поддерживать, в конце концов решились и надели футболки с его именем на открытии «Кинотавра». Он об этом узнал и написал кому-то в письме: «Не бояться — это ведь так несложно». И когда делаешь этот первый шаг, ты понимаешь: ничего сверхужасного не случилось, тебя не расстреляли, можно сделать еще один шаг. А еще нужно, чтобы каждый понял, что пенсии, пособия, новые дороги — это не манна небесная, которая сваливается на нас по прихоти царя-батюшки, а создается за наш с вами счет. Что границы между властью и народом условны и прозрачны, что «мы здесь власть», а чиновник, даже самый высший, — наш наместник, и мы имеем полное право его контролировать. Но этого понимания нет — ни у бюрократов, которым кажется, что они вынуждены отстегивать этому «быдлу» деньги из своего кармана, ни у самого народа. Стоит научить людей знать и отстаивать свои права, и тогда, путем самообразования, просвещения, гражданского взросления, освобождения от пут патернализма мы, возможно, к чему-то придем.

ИБ: Мы беседуем в Варшаве. Есть ли в польской литературе какие-то значимые для тебя имена?

АГ: Наверное, это прозвучит несколько банально, но мне очень нравятся стихи Адама Мицкевича, которого я, конечно же, читала только в переводах. Они звучат современно. И я думаю, что было бы очень интересно через диалог Мицкевича и Пушкина проследить столкновение европейского и русского, полуфеодального сознания. Помнишь это стихотворение Мицкевича, в котором он призывает русских людей сорвать с себя оковы?..

ИБ: «...давно ошейник пса не мучает, а тешит, — / он руку вольности кусает, как чужую...» Разумеется, «Друзьям-москалям».

АГ: И это, мне кажется, очень, очень актуальные строчки.

В тридцать лет я понял, что не смогу жить без кино. Олег Сенцов в Торуни

Из польских режиссеров у меня двое любимых — Анджей Вайда и Кшиштоф Кесьлевский. Все мы карлики, стоящие на плечах гигантов. Именно у них я что-то взял для себя. У Кесьлевского мне больше всего нравится «Декалог». А у Вайды — его черно-белое кино. В первую очередь, «Пепел и алмаз», — сказал Олег Сенцов на торуньском кинофестивале TOFIFEST. О встрече с украинским режиссером, почти сразу после освобождения приехавшим в Польшу, рассказывает Владимир Громов.Читать дальше

перейти на страницу темы#киноЧитать дальше

Автор: Игорь Белов

Игорь Белов – поэт, переводчик. Пишет о литературе.